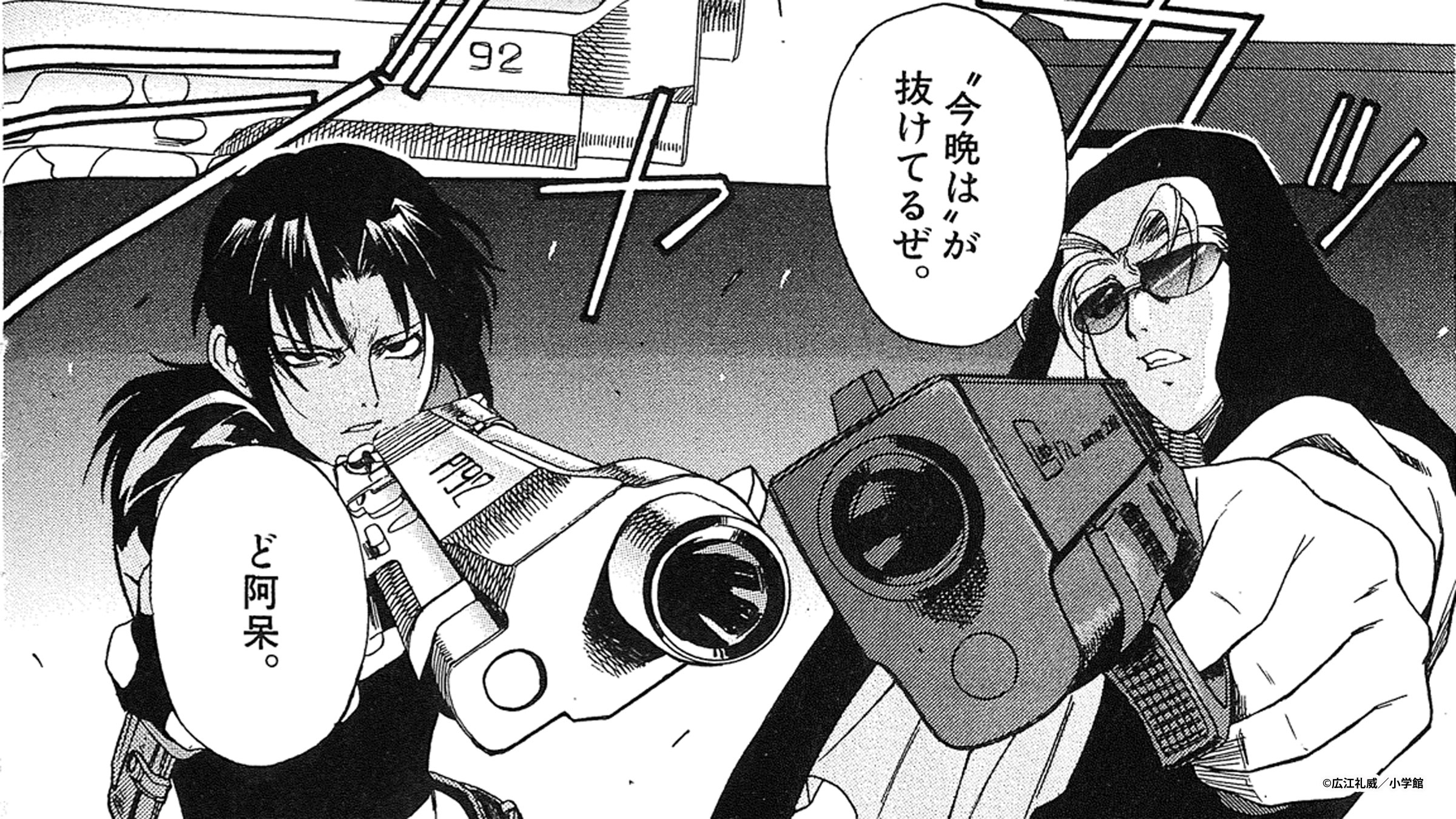

ハードな世界観のOVAから学んだ表現方法

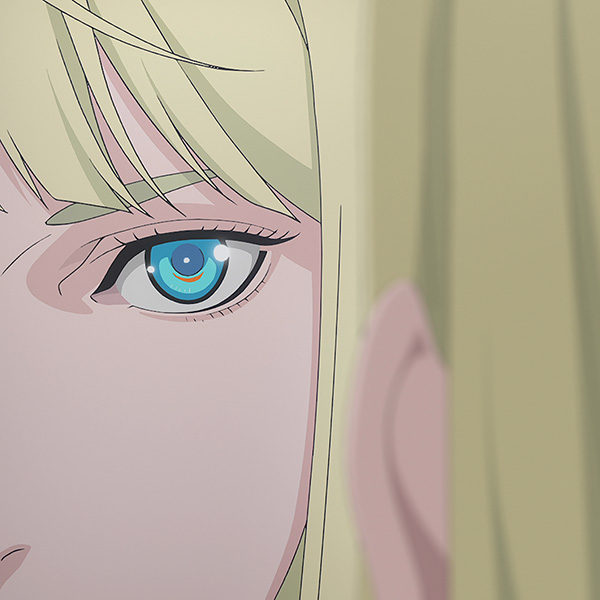

――広江先生原作のテレビアニメ『Re:CREATORS』が2017年9月に完結しました。今の心境は?

広江 肩の荷が下りた感じで、ホッとしています。楽しみながらやれた作品でしたので、達成感や満足感があります。

――広江先生が執筆した原作テキスト『Re:CREATORS NAKED』も刊行されました。

広江 絵のない小説形式での作品刊行は初めてなので、不思議な気持ちです。アニメ本編ではカットされたり変更になった部分も結構あるので、アニメファンの方にはそういう違いを楽しんでもらえたらいいなと思っています。あくまでアニメの原型という位置づけなので拙い部分もあると思いますが、それも含め、読者さんからの反応が楽しみです。

――その辺りのお話は後ほど詳しく伺いたいと思いますが、まずは広江先生とマンガの出会いから聞かせてください。

広江 幼少期は人並みに絵を描くのが好きでしたが、絵ばかり描いていたわけではありませんでした。子供時代は神奈川県の大磯に住んでいて、海も山も近くにあったので、結構アウトドアな日常でした。インドアな今とは真逆です(笑)。マンガは『月刊コロコロコミック』や『コミックボンボン』などは読んでいましたが、それくらいです。

――マンガを描くようになったのは?

広江 中学2年生のとき、同じ学校の先輩に山中虎鉄さん(イラストレーター/『BLACK LAGOON』彩色担当)がいて、すすめられたのがきっかけです。ちょうどOVAにハマり始めて、何となく絵を描きたいと思うようになっていた時期だったんです。とは言え、好きなOVAやゲームのキャラクターやメカを模写する程度でしたが……。

――「アニメ」ではなく「OVA」なんですね。どんな作品が好きだったんですか?

広江 最初にハマったのは『ガルフォース ETERNAL STORY』かな。模型雑誌の『モデルグラフィックス』が好きで、その誌面でOVA化を知ったと思います。あとは『ガルフォース』のキャラクターデザインを担当されていた園田健一さんの作品―『バブルガムクライシス』や『ウォナビーズ』などは全部買いそろえた記憶があります。それと、士郎正宗さんの『ブラックマジック M-66』。特にアニメ全般が好きというわけではなかったのですが、当時のOVAは世界観やビジュアルが尖っていて大好きでした。

――中学生にしてはハードで大人っぽい作品が多いような……。

広江 そうですね(笑)。〝三つ子の魂百まで〟と言いますか、それは今の僕の作風にも通ずる部分があります。

――オリジナルのストーリーマンガは描かなかったのですか?

広江 たまに、導入の数ページだけ作って友達に見せるようなことはしていました。反響はそれほど悪くはなかったと思いますが、だからといって「自分はマンガが上手いんだ」とまでは思いませんでした。中高時代はずっとそんな感じで、将来は大学に行ってサラリーマンになるのかな、と漠然と思っていて。

初連載の後、もうマンガ家しかできないなと思った

――高校卒業後は、ゲーム会社に就職したんですよね。

広江 そうです。大学受験に失敗して浪人していたのですが、その頃よく通っていたゲームセンターの仲間に「広江って絵が描けるんだって?」と誘われたんです。受験勉強もそこそこにゲーセンに入り浸っていた僕ですから「絵を描いて飯が食えるなら、それもいいんじゃないか?」と、誘われるがままに(笑)。

――ゲーマーだったんですね。

広江 アーケードゲームが大好きで、ゲーセンには小学生の頃から通っていました。高校時代は『ストリートファイターⅡ』が流行っていて、僕も都内のゲーセンに遠征しながら腕を磨いていました。

――ゲーム会社での業務内容はどんなものだったのでしょうか?

広江 ひたすらドットを打つ仕事でした。1年半くらい勤めたんですけど、社長と喧嘩をして辞めました(笑)。その後、仲間のツテでまた別のゲーム会社に就職したのですが、その会社はゲーム開発以外に編集プロダクションもやっていて、僕はなぜかそっちに回されたんです。

――編集者だったんですか!?

広江 そうなるはずだったんですが、当時、編プロの仕事で関わっていた『月刊コミックコンプ』の作家さんが足りなくて、「広江、マンガ描けたよな?」と(笑)。同人誌に少し描いていただけですし、それももう何年も描いていないから無理だと断ったんですが、「何事もチャレンジだ!」と言いくるめられまして。

――そんなデビューの仕方があるとは……。

広江 今考えるとメチャクチャな展開ですよね。やる気はなかったんですが(笑)、でも描かないといけないので、メキシコや神話などいつか描きたいと思っていたネタを使って勢いで描いたという感じです。

――そうなんですね。しかし、新キャラが登場して盛り上がりを迎える中、掲載誌の廃刊という形で連載終了となりました。

広江 3週間くらい前に「廃刊になるから話をまとめてくれ」と言われて「まとまるわけないわ!」と(笑)。なので、いつ連載再開してもいいような形の構成で、最後の原稿を描いたんです。

――始まりも終わりも突然だったんですね。連載中の心境はいかがでしたか?

広江 必死でした。ただ、連載の経緯も経緯でしたから、当時はマンガ家としての自覚が全くなく、原稿もしょっちゅう落としていました。ところが不思議なもので、連載を終えると「もうマンガ家しかできないな」という心境になっていたんです。

――そのタイミングでマンガ家・広江礼威が誕生したんですね。

広江 そうかもしれません。とは言え『翡翠峡奇譚』の終了後、他の雑誌や出版社にツテがあるわけではなかったので、マンガ家としての自覚を持った瞬間に途方に暮れました(笑)。結局、その後しばらくは同人誌を描いていましたね。

自分がいいと思うものを描こうともがいた初期作品

――続く連載作『SHOOK UP!』『PHANTOM BULLET』は、その同人活動中に執筆したんですね。

広江 そうです。『SHOOK UP!』は、久々の商業誌作品だったので、僕自身は結構気合いが入っていたのですが、人気が出ずに打ち切りになってしまいました……。

――広江先生にしては珍しく、現代日本が舞台で、コメディ要素も強い作品です。

広江 より一般向けに、という担当さんの意向を取り入れた結果、ああいう内容に落ち着いたんだと思います。僕自身が描きたいことは二の次だったこともあり、最後のほうは担当さんと完全にケンカ状態でした(笑)。最後に近づくにつれて、担当編集の意向通りに描くのではなくて、自分が「いい」と思うものを描くようにしようと努力したんですが……。最初から自分のやりたいことが描けていれば、もっと面白くなったんじゃないかと今でも勝手に思っています(笑)。

――『PHANTOM BULLET』はどんな経緯で執筆することになったのですか?

広江 『SHOOK UP!』が終わったときには「商業マンガはもう二度とやりたくない」とまで思っていたんですが、今度の話は短期連載で、しかも好きなものが描けるということだったので、懲りずにまた描くことにしたんです(笑)。モチーフとしているクトゥルフ神話は子供の頃から好きでしたし、ダークでホラーっぽいアクションが描きたくて。

――では、先生自身は、かなり満足のいく作品になったんですね。

広江 うーん、多少の満足感はあったのですが、やはり商業誌そのものに嫌気が差していた時期だったんです。話の内容がかなり荒んだものになったのは、その影響だったのかなと思っています。