農業を手伝いながらマンガを描いていた

――子供の頃から、絵を描くのは好きだったのでしょうか?

荒川 物心がついたときから、描いていましたね。いらないチラシだったり、裏側が白いカレンダーを親が持って来てくれて。ウチの本家は群馬にあるんですけど、その本家のおばあさんが家に来たときに、私が落書きしているのを見て「この子は将来、マンガ家か絵の先生になるわ」って言ったらしいんです(笑)。

――まさにおばあさんの予言が実現したという(笑)。

荒川 そういえば、祖父は昔、絵を描いていたらしいんです。生きているときは「絵が描ける」なんてひと言も言わなかったですし、絵を描いているところを見たこともなかったんですけど、本家に行ったとき、祖父が若い頃に描いた木に乗ったスズメの絵を見せてもらって。処分するのがもったいなかったので、もらってきて額装してあります。

――では、最初に買ったマンガは?

荒川 最初に自分で買ったのは『うる星やつら』の第16巻です。小学校の低学年くらいだったんですけど、アニメを見て『うる星やつら』を知って、ある日学校から帰宅する途中に、近所のお米屋さんの一角にあるマンガコーナーで買いました(笑)。ウチは兄弟が多くて、上に姉が3人いたんですよ。一番上の姉が『週刊少年ジャンプ』と『マーガレット』を買うような人で、加えて姉弟がそれぞれ違う雑誌を買っていたので、家にはいろいろな種類のマンガがあふれていたんです。別に、親も止めるようなこともなかったですし、自分の小遣いで買っている分には知ったこっちゃない、みたいな感じで(笑)。物心がついたときにウチでブームだったのは、楳図かずお先生でしたね。『洗礼』とか『まことちゃん』とか。

――時期的には、ちょうど『週刊少年ジャンプ』の全盛期の頃ですよね。

荒川 『キン肉マン』や『北斗の拳』『銀牙─流れ星 銀─』『ハイスクール!奇面組』とか。『ドラゴンボール』が始まったのも、たぶん同じ頃ですね。『週刊少年ジャンプ』は学校で友達と読んでいました。中学生になってからは『週刊少年サンデー』を買い始めましたね。

――例えば、部活動で漫画研究会に入ったりとかは?

荒川 小中はずっとバレー部でした。しかも、高校に入ったら今度こそスポーツを辞めるぞ!と思っていたんですけど、その高校が運動部ばかりの学校だったんです(笑)。それで、空手部の見学に行きたいと言う友達にフラフラと付いて行って見学者の欄に名前を書いたら、いつの間にか入部することになって。

――ありがちなパターンですね(笑)。

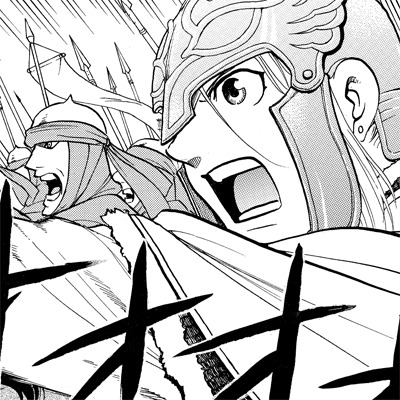

荒川 それで、3年間空手をやったんですけど、今となっては作画に生かせるので、よかったと思いますね。

――意外なところにつながりが(笑)。高校を卒業してからは、家業の農家を手伝っていたんですよね。

荒川 はい。一応、社員としてお給料をもらっていました。姉弟の一番下に6歳離れた弟がいるんですけど、その弟の進路が決まるまでは家業を手伝って、そのあとは好きにさせてもらおう、という感じだったんです。やはり、子供のときからマンガ家か獣医になるのが夢で。ただ、獣医は大学に行かなきゃいけないし、お金もかかるので諦めたんですね。で、マンガ家一本に絞って、家業を手伝いながら、コーエーさんが出していた歴史雑誌とかゲーム雑誌に、ハガキ職人的な感じで投稿を繰り返して。

――その頃、本格的にマンガを描いた経験というのは?

荒川 同人誌を描いて、コミケで売ったりもしました(笑)。というのも、歴史雑誌に載っていた『三国志』のサークル会員募集に申し込んだんですよ。で、そのファンクラブの方たちと交流ができて、毎年夏だけ参加していたんです。冬は雪が降って、飛行機が飛ばなくなる可能性があるので……。申し込んで行けなくなったら、最悪ですから(笑)。

――農家というと忙しいイメージがあるんですが、働きながらいつ絵を描いていたんでしょうか?

荒川 夜とか雨の日、仕事がないときですね。農家とはいえ、フルパワーで24時間働いたら死んじゃいますから、常時70〜80%くらいの力で。朝はもちろん早いんですけど、農家は体力勝負なので皆、昼寝の時間を確保するんです。10時と15時は、ほぼ必ず休憩時間を取ります。

――そうなんですか!

荒川 休むのも仕事のうちなんですよ。もちろん、メチャクチャ忙しくて休めない日もあるんですけど。でも、そのおかげでどこでも寝られる習慣が身につきました。空手もそうでしたが、マンガ家になるための身体のカスタマイズが、いつの間にかできていましたね(笑)。

突貫で描き上げた『STRAY DOG』

――では、デビューについて伺おうと思うのですが、投稿した『STRAY DOG』がエニックス21世紀マンガ大賞を受賞したのが26歳のときですね。

荒川 はい。弟の進路が決まったので、すぐに投稿作に取りかかって。少年誌に応募しようというのは決めていたんですけど、ちょうど描き始めたタイミングで、祖母が入院してしまったんです。で、その付き添いをしながら、ネタをメモりつつ、ネームを切って。そのときに病院の売店で公募を見て、ファンタジーというジャンルと描いている作品のページ数が合っていたのが『月刊少年ガンガン』だったんです。今でこそ、雑誌ごとにいろいろな規定枚数がありますけど、当時、週刊誌はだいたい36ページが条件で。でも、そのとき描いていたネームが50ページくらいに膨れ上がっていたんです。しかも、祖母が入院したのが1月末で、締切が大体3月頃だったので……。

――突貫で作業したわけですね。

荒川 何しろ時間がなかったので(笑)。やり方は今とほとんど変わらないんですけど、まずはアニメの絵コンテのような形で描き出し、それを合体させてネームの形にします。そこから下書きに入るんですけど、そのときはネームに落とし込む時間がなかったので、コンテから直に下書きに入り、完成させました。

――そうやって描き上げたものが、大賞を獲ったんですね。

荒川 運がいいんですよね(笑)。ツイていました。で、賞金を引っ越し代に当てて、その年の8月にはもう東京に出てきていましたね。と言うのも、実家にいたら絶対に親に甘えてしまうと思ったんです。あと、出版社に近いほうがいいだろう、というのもありました。

『鋼の錬金術師』の1巻は売れ残ると思った

――その後、2001年から『鋼の錬金術師』の連載が始まりますが、その間はアシスタントをしながら、ひたすらネームを出していた感じですか?

荒川 そうですね、ネームを出してネタ出しをして。デビュー作のあとは、妖怪もののコメディを1本(『上海妖魔鬼怪』)やって。あと、ゲーム『東京魔人學園剣風帖』のアンソロジーのお仕事をしたり、レポマンガの企画でゲームショウに取材に行ったり。『魔法陣グルグル』がゲームになるときに、取材のお仕事をもらったりもしましたね。

――エニックスだから、そういう仕事もあったわけですね。

荒川 そうですね。そして、そうこうしているうちに『月刊少年ガンガン』で新人を大量に投入した新連載攻勢を始めるという話を聞いて。『鋼の錬金術師』は、当初読み切りとして描いていたんですが、その連載攻勢に合わせて練り直すことになるんです。

――読み切り版は『鋼の錬金術師 CHRONICLE』に収録されていますね。連載が始まってすぐに大きな反響があった印象ですが、ご本人としてはどんな手応えだったんでしょうか?

荒川 新人の連載攻勢ということもあって、1回目はカラー掲載だったんですが、そのあとはカラーをもらえなかったんですよ。で、「ああ、人気がないんだ」と逆に気楽になって(笑)。『月刊少年ガンガン』だと、最速で単行本2巻分くらいで打ち切りなので、そのパターンも考えていました。アカンかったらすぐに「次、次」みたいな感じで。それこそ、第1巻の部数を聞いたときに「これは絶対売れ残る」と思ったんですよ。担当編集さんと「売れ残ったら、一緒に北から行商して回ろうぜ」って話をして(笑)。

――もともと、ファンタジーを描きたいという願望はあったんでしょうか?

荒川 もともと持っているネタのひとつではあったのですが、しっかりイメージできていたコンセプトは「錬金術」「兄弟」「賢者の石」の3つくらいですね。「連載用にしてください」と言われたときに、これはメインだけ残して、完全に別のものにしなきゃダメだな、と思って……。

――「賢者の石」という発想は、どこから来たんでしょう?

荒川 エニックスは『ドラゴンクエスト』の会社なので、さすがに読者も「賢者の石」は知っているだろう、と(笑)。あと「賢者の石」というアイデアを思いついたときに、どうしても錬金術は入れたかったんですよね。当時はまだ、他に錬金術をメインで描いている連載作品がなくて「何で誰も描かないんだ?」と思っていたんです。誰も描かないんなら、自分でやっちまえ!と(笑)。

――その中で重要になってくるのが、「等価交換」というキーワードですね。ストーリーのテーマにもなっているし、同時に縛りでもある。

荒川 そうなんです。でも、逆に言えばそういう縛りがあるからブレない。ブレないための柱を自分の中に作ることで、余計な道に行かずにすむんです。もちろん、枝葉を楽しんでもらうのは読者の自由なんですけど、自分としてはそこを強く意識していました。……まあ、最終的には、10もらったら11で返すという話になっていくんですけども。

――結果的には2回もテレビアニメ化されるなど、大ヒット作になりました。

荒川 本当にありがたいです。たまに、目を開けたらどこかの病院のベッドに寝ているんじゃないかと思います(笑)。「こんなうまい人生があるわけないだろう」って、いまだに疑っていますね。20巻くらいで終わるかなと思っていたんですけど、最終的には27巻までいって。とりあえず、描くべきものはすべて描いたかな、と。昔は「あれも描きたい、これも描きたい」というのがありましたし、話の流れ上、泣く泣く切ったシーンも存在するんですが、振り返ってみると、切り捨てたということは結局、必要なかったということなのかな、と。