敵が味方に、味方が敵に

――高木さんといえば『銀河英雄伝説 Die Neue These(以下、銀英伝)』や『キングダム』などの群像劇が思い浮かびますが、エピソードや要素も多彩な『ゴールデンカムイ』をどのように構成していったのでしょう?

高木 もともと、野田サトル先生と町山智浩さんの対談記事などを読んで原作は知っていましたが、自分に脚色の仕事が回ってくるとは思っていませんでした。当初は全24話、網走監獄のくだりまでで終わらせてほしいとのオーダー。入りきらないエピソードを泣く泣く削らなければなりませんでした。僕は親分と姫(「モンスター」編)の話が大好きだったのですが、アニメ本編では入れられなかったので、コミックス第19巻のOADで実現できたのはうれしかったです。カットする部分はもちろん、各話の「引き」やラストの「締め」も、毎回皆さんと相談しながら考えます。カットした結果、原作で杉元たちが辿ったルートを変更しなければならないときもあります。たとえば、第十二話の競馬場は原作では苫小牧でしたが、変更の必要が出てきた。助監督さんたちがリサーチした結果、長沼に競馬場があることがわかって、無事彼らの旅をつなぐことができました。

――競馬場で活躍したキロランケを筆頭に、本作では「敵」「味方」と分類できない人たちがともに行動します。

高木 『ゴールデンカムイ』は「三つ巴バトル」とよく言われますが、僕は原作を読みながら、そこにこだわらないほうがいいなと思っていました。敵が味方になったり、味方が敵になったりする面白さこそが主眼だと思ったからです。お互いに強く、好敵手である男たちが、時に対立したり共闘したりするのは、とてもエキサイティング。この面白さを、アニメでも絶対に減らしてはいけないと考えて脚色しています。

最終的に「個人」を描く

――網走監獄への駆逐艦突撃など、正統派アクションとしても熱い場面が多いですが、やはり気合が入りますか?

高木 第二期の第二十二話(「新月の夜に」)ですよね。ここ、書きたいなと思っていたのですが、脚本家の谷村大四郎さんに持っていかれた(笑)。以前からなぜかそういうことになってしまう傾向があって、『銀英伝』でも何でも、僕がやりたいなと思っていた回は彼の担当になってしまう(笑)。不思議です。谷村さんは自分と同様、小中千昭さんのおかげでアニメの世界に入った、いわば同門で、信頼できる脚本家のひとりです。

――なんとなく『ゴールデンカムイ』っぽさのあるエピソードですね。

高木 そうでしょうか(笑)。でも、脚本の仕事というものは、往々にしてそういうものです。

――杉元たちと土方陣営、第七師団とグループ分けした場合、それぞれの魅力はどんなところだと思いますか?

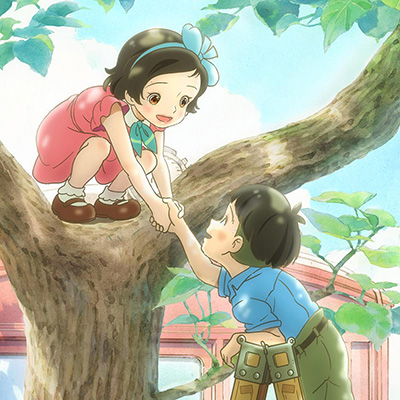

高木 鶴見は非常に陰湿なやり方で第七師団を強固な組織にしていき、自分たちの目的―じつは私的な目的なのかもしれないのですが──それを叶えようとします。一方の土方は、人生の最後に理想の未来をもう一度追い求めている。彼のもとに集まってくる永倉や牛山たちも、おそらくそこに共感している。一方、杉元とアシリパは当初は利害の一致から手を組んだわけですが、それはだんだん希薄になっていって、とくに杉元はアシリパを支えるために行動するようになる。このふたりの、年齢や性別を超えた絆が非常に魅力的だと思います。あの関係性こそが『ゴールデンカムイ』の主軸になっていますよね。それがあるから、まわりが狂騒的になっていてもブレない。

――同感です。ちなみに、高木さんが個人的にお気に入りのキャラクターは?

高木 みんな好きですが、あえていえば鶴見です。ああいう悪役は滅多にないので。

――そんな鶴見とアシリパの父をつなぐ因縁も明かされました。第三期は、ファンがぐっと増えた印象もあります。

高木 そうですね。第三期は、短いわりに面白くできたと思っています。スチェンカも「バーニャ!」も、少女団の谷垣もやれた。第二期までは、難波日登志監督もジェノスタジオさんも試行錯誤しながらの作業だったと思いますが、その経験があっての第三期なので、原作の魅力を充分に盛り込めたんじゃないでしょうか。僕ら脚本家チームも同様です。

――脚本家チームのメンバーを集めたり、割り振ったりという作業は高木さんが行っているのでしょうか?

高木 はい。企画によってプロデューサーや監督さんが脚本家を集めてくる場合もありますが、本作に関しては僕がメンバーを考えて、声をかけました。シリーズを進めていくなかで、自然と担当する話の傾向は決まってきます。回想回は吉永亜矢さんとか、ギャグ回は入江信吾さんとか。入江さんは笑いが得意なので、当然のように「バーニャ!」もハラキリショーも担当してもらいました。![]()