孤独は一生の友である

ライターの仕事をしていると、さまざまなクリエイターやアーティストに取材をする機会がある。短い時間であっても、大抵はためになる、意義のある会話となるのだが、そのなかでときおりぶつけられてしまうのが、「創作者は孤独なんです。(そうではない)あなたにはわからないでしょうけど」と、ため息まじりで漏らされる言葉だ。

ああ、なんと傲慢な態度であろうか、とそのときはいつも思う。たしかに、創作者でかつ人気者であればあるほど、重圧が増すであろうことは私のような庶民でも理解できる。ただ、理解はできても、残念ながらその個人以外、誰もまったく同じようには感じられないし、そもそも他人の心のなかにある孤独は相対化できるものではない。それを過度にアピールして自分に酔い、同情を誘う行為はすべからく滑稽に見える。

第一、孤独な感情というのは、状況や環境に合わせて増えたり減ったりするものではなく、生まれたときから誰しもが定量持つものであろう。人によって、また選び取った職業や生き方によって、向き合う回数や時間が違うだけである。そういう意味では、孤独とうまく付き合うことが生きるということだし(アーティストであれば、それが創作活動の肝になるわけだ)、不可分な存在であるとも言えるのではないだろうか。

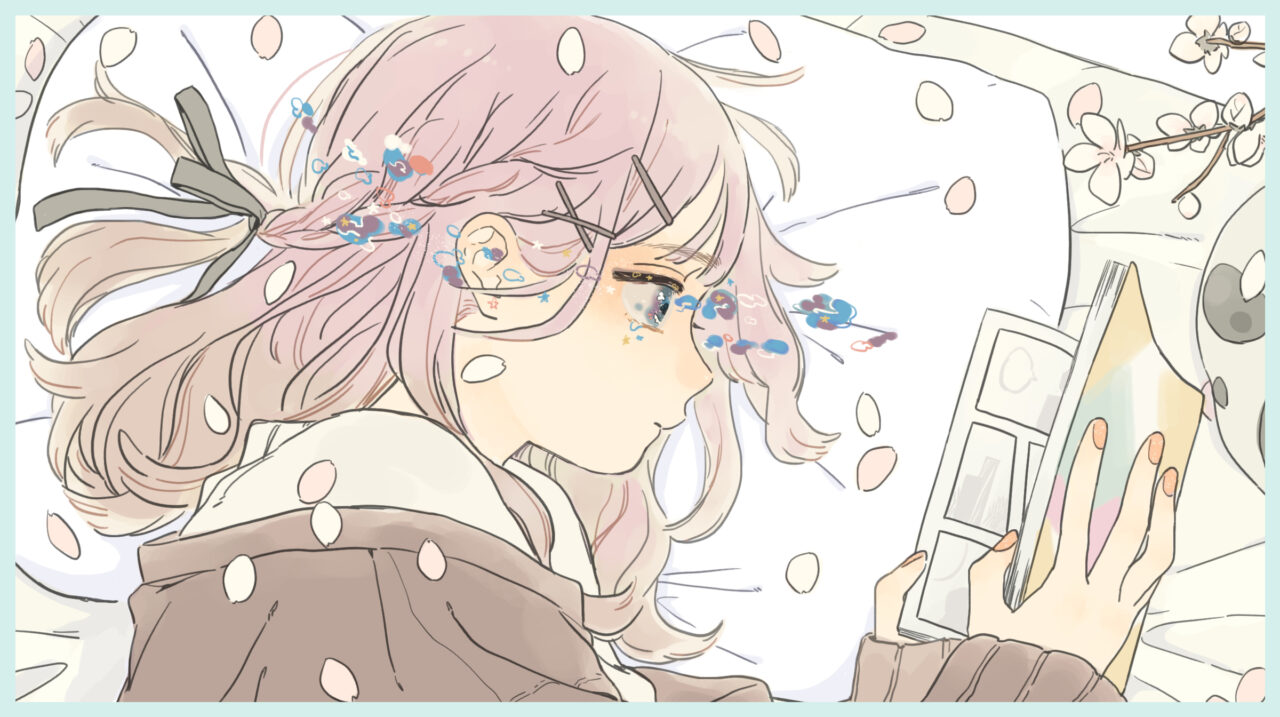

ぷらせぼくらぶ(p.49)

2019年に発表された『このマンガがすごい!2020』(宝島社)のオンナ編にて、短編集『心臓』(トーチコミックス)が第5位に選ばれたマンガ家・奥田亜紀子の初連載作品『ぷらせぼくらぶ』(小学館)は、そうした人が抱える孤独の在り方がリアルに描かれている。ここでいうリアルとは、孤独が決して消えることはない「重し」であることを、物語に登場するキャラクターたちがぼんやりと理解し、受け入れていく過程の自然さにある。

作品は、里芋のように小さくまんまるとした女子中学生・岡ちゃんを中心に、その友人やクラスメイトの日々を、細かく視点を変えながら綴った青春群像劇である。だが、学校内ヒエラルキーで言えば2~3.5軍程度である彼らの青春は決してきらびやかなものではなく、大半はブルー、もしくは曇りがちだ。恋愛感情も、友人関係も、ちょっとしたボタンの掛け違いで疑心暗鬼になり、破綻する。たとえば、岡がカラオケに誘ってもらえなかっただけで。唯一の友人と言える田山にカレシができただけで。そんなもろすぎる友情も含めて、日々移り変わる関係性のなかで人はひとりであることを、キャラクターたちは認識していくのだ。学生時代の苦い思い出がフラッシュバックし、胸が締めつけられるようなシーンもあるのだが、そのなかで奇跡的に、もしくは、巡り合わせで起きるかすかな希望や幸せがなんとも愛おしく見えてくるのがこの作品の魅力である。

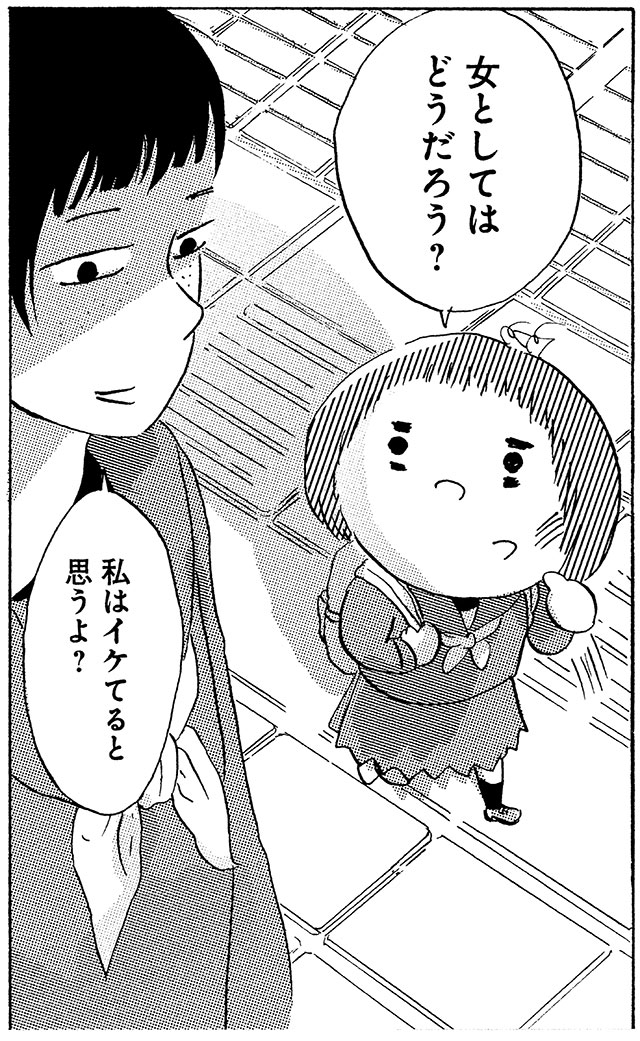

ぷらせぼくらぶ(p.99)

岡ちゃんたちが右往左往する中学生活というのは、基本的に学校と部活、加えて塾などと自宅との往復で構成された非常に狭い世界だ。高校、大学、社会人と、年齢を重ねるごとにさらに世界は広がり、社会との接点も増えていくが、あの狭さのなかで生まれた感情は、のちの思考や行動を決めてしまうような密度を有している。無意識的にせよ、孤独との付き合い方も、おのずとこの頃に知っていくのではないだろうか。自分の境遇を(仕方なくとも)受け入れ、生きていくための手段として。

大人になって家族ができても、仕事や子育て、親の介護など新たな問題が降りかかり、どうしても孤独に苛まれることがある。そんなとき、孤独はやはり「重し」であるが、一方で、一生付き合っていく家族や友のようなものであるとの認識があれば、「それでも」と一歩踏み出すエネルギーになる。私はいつになっても、中学生の岡ちゃんたちにそれを教えてもらうのだ。![]()