ダメな自分の、どうしようもない孤独を受け止めたいときに

子供の頃から現在に至るまで、極貧生活を送ったことがない。「あまりに金がないので、小麦粉を水で溶いて焼いたものばかりをずっと食べていた」みたいな、ひとり暮らしあるあるエピソードの経験がないのである。さらに言えば、孤独だったこともない。友達は決して多いほうではないが、気軽に連絡をとれるような相手はなんやかんやとずっといたし、仕事仲間にも恵まれてきた。

であるからして、このマンガの主人公の置かれた境遇や心情に対して、「わかる」などと気軽に言っていいものか、いささかの逡巡がなきにしもあらずだ。お前に何がわかるんだ。安全圏から何を言っている。現実に主人公と近い立場にある人から、そんなふうに詰問されたら、強く反論はできない。うしろめたい。だが、どうしても、自分を思いっきり重ねて読んでしまう。それほどに、今作の主人公の造形はすばらしい。

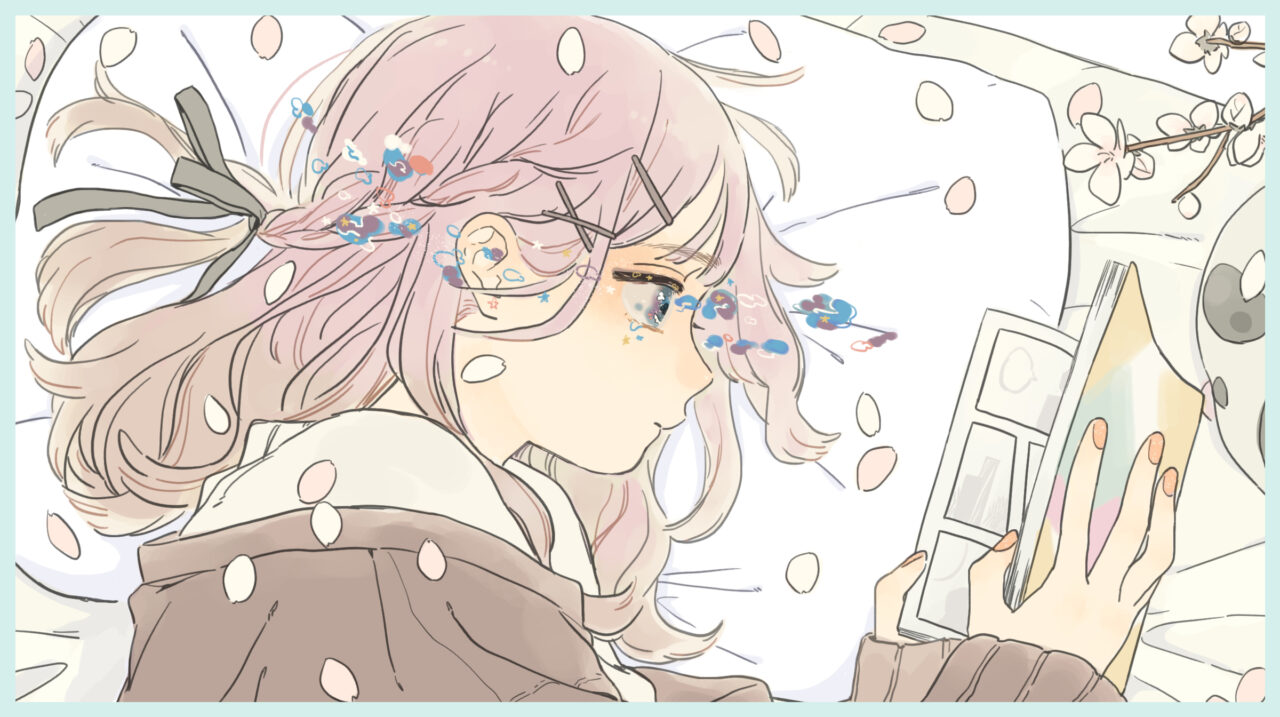

ご飯は私を裏切らない(p.4)

主人公は29歳のフリーター。「居酒屋に来ている客に突然話しかけてタバコの購入をすすめる」「自転車集積所で撤去自転車返還受付」「チョコレートの試食販売」「深夜の倉庫勤務(9時間労働休憩1時間。ただし、休憩は1時間30分勤務するごとに10分)」などなど、あえて過酷なバイトを選んで、常時3つほど掛け持ちしながら働いている。なぜなら、そうしたバイトはつねに人材不足であり、どんなに仕事がトロくてヘボくても大して怒られず、シフトをきちんと埋めればそれだけでそこそこ大事にされるから。掛け持ちをするのは、それだけ保険をかけたうえでも、なんらかの理由でクビになったり、もしくは自分が辞めたくなったりしたときのためのリスクヘッジである。

学生時代、まあまあ忙しい某牛丼チェーンの店で深夜勤のバイトをしていた。ギリギリのツーオペでまわしているにもかかわらず、あまりにも働きぶりがどんくさいものだから、同僚を幾度となく激怒させた私である(思い出すだけで、申しわけなさで胃のあたりがぎゅっとなる……)。仕事がどうしても人並みにできないことのつらさは、たまらないものがあると知っているつもりだ。たまたまライターという仕事に出会えたおかげで、かろうじて今のような、そこそこの生活ができているだけ。この主人公は、どこかの世界で、かなり高い確率でありえたかもしれない、私のひとつの可能性だ。共感するなってほうが無理。

そんな主人公にとって「食」とは、日常のなかにあるささやかな楽しみである。だが、世にあふれる多くのグルメマンガと一線を画しているのが、たしかに主人公は食事のおいしさをある程度追求してはいるものの、あくまでそれは最低限の肉体的健康と精神的な平衡を保つためである点だ。主人公にとって食事とは、ロボットにとっての燃料のようなものの域を出ない。さらに言えば、食の楽しみよりも、それをきっかけに主人公の内で爆発する哲学的な思考のほうが、今作の描写においては主眼という趣すらあり、読了時の感触がなんともいえないものになっている。乾いたユーモアと、ほのかな寂寥感がクセになる。

ご飯は私を裏切らない(p.57)

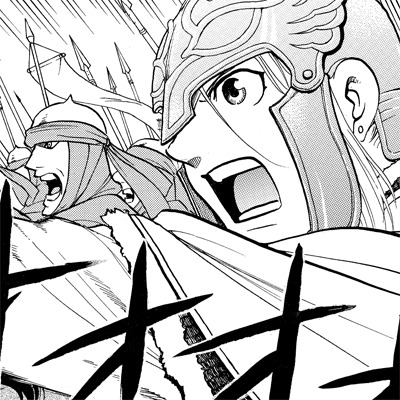

主人公の周囲に、しばしば天使などの非実在の現象が描かれる。そんな幻想的な要素と、どこかしら私小説的な味わいが重なった作品に対してこのたとえを用いるのは安易なので、なるべく避けたいところだ。しかし、あえて書くと、つげ義春的な作風である。画面構成の感触や、みっしりと描き込まれた重たい線が生み出す魅力、はたまたセリフまわしの詩的な切れ味といった今作のマンガとしての数々の美点からも、その名前を想起させられる。それを、孤独を感じたときに読んだら、そりゃ刺さるでしょ。ダメな自分の、どうしようもない孤独を受け止めて、徹底的にどよんどよんして救われた気持ちになりたいときに、ぜひ手に取ってほしい。それにしても、単巻で終わってしまったのが悲しくてたまらない。どこかで続編が描かれないもんかしら……。![]()