持ち込み作品の絵から、怨念のようなものを感じた

――最初に、『進撃の巨人』誕生の経緯について振り返りたいと思います。諫山先生が「巨人」という存在を発想した原点はどこにあるのでしょうか?

諫山 記憶がある限りまでさかのぼれば、保育園の頃から大きな生物が大好きで、当時は恐竜の絵ばかりを描いていました。ただ、巨大生物を描くのは楽しかったのですが、同時に怖いという感覚もありました。それは、映画『ジュラシック・パーク』の影響があると思います。オッサンが恐竜におびえてトイレに逃げ込むんですが、その小屋が壊されてパクッと食べられてしまうシーンが強烈で、怖いのにどこかユーモラスという、不思議な感覚をおぼえました。

――その恐竜が、やがて巨人に姿を変えたんですね。

諫山 そうですね。恐竜が巨人という存在に変化したのは、恋愛アドベンチャーゲーム『マブラヴ オルタネイティヴ』の存在が大きいです。BETAという巨大な地球外生命体によって人類が絶滅寸前まで追い込まれる話なんですが、未知の生物に追い込まれていく感じが不気味で面白くて。もっと言えば、「絶滅寸前の人類」というだけでも、すでにある程度面白いなと。それが、「巨人に襲われる人類」という世界観の原点のひとつですね。

――最初は65ページの読み切り版『進撃の巨人』を描き、それを講談社に持ち込んだんですよね。

諫山 はい。僕にとっては就活の一環のような感覚でした。そして、そこで出会ったのが川窪さんです。

川窪 やっと僕が登場しました(笑)。読み切り版『進撃の巨人』を受け取ったのが僕なんです。当時、諫山さんは福岡の専門学校に在学していて、東京の出版社に作品を持ち込むというのは、学校のプログラムだったんですよね。

諫山 そうです。集団で行くと安くなるので、ツアーを組んで同級生たちと一緒に東京に来て、出版社をいくつか回りました。

――川窪さんは、当時学生だった諫山先生にどんな印象を持ちましたか?

川窪 それが……諫山さん個人の印象についてはあまりおぼえていないんです(笑)。ただ、おそらく今とほとんど変わらないと思います。物静かで、人前ではもちろん、ふたりきりのときでもとくに饒舌になることもありませんし。一貫して礼儀正しい人で、その印象はこれまでまったく変わっていないですね。

――一方、諫山先生は川窪さんに対してどういう印象を?

諫山 とにかく若いなと思いました。

川窪 当時は僕も入社1年目でしたからね。

諫山 あと、すごく眠そうでした。

川窪 (笑)。諫山さんは出勤途中の僕とたまたま社内のエレベーターで乗り合わせていたみたいなんです。諫山さんは僕が持ち込みの相手だということをわかっていたのですが、僕はまったく知らず……完全に素の姿を見られていました(笑)。

諫山 基本的に、僕と川窪さん、どちらも血圧が低い感じですよね。

――これほど熱い作品なのに、おふたりのテンションは低めで統一されているというのは意外ですね。川窪さんは、そのとき諫山先生が持ち込んだ『進撃の巨人』にビビッときたんですか?

川窪 作品のことはよくおぼえていて、話自体も面白かったのですが、それよりも、絵に込められた熱を感じました。専門学校生ですから、プロの作家と比べてうまいというわけでは決してないのですが、どのページ、コマ、線からも強烈に訴えかけるものが――大げさに言うと「怨念」のようなものがあったと思います。それが強く印象に残っていますね。

――「巨人」というアイデア云々よりも、絵だったんですね。

川窪 はい。当時は入社1年目で、6月にマガジン編集部に配属されたばかりでした。諫山さんが持ち込みに来たのが7月頃ですから、プロとしてマンガを読むようになってまだ2カ月も経っていないくらいだったんです。マンガ編集者として分析や評価ができるレベルに達しておらず、だからこそ「何となく絵から怨念を感じる」みたいな感想を持ったというのが、本当のところなのかもしれません。

――『進撃の巨人』が本誌で連載されるまでに3年ほどかかっていますが、その間は何を?

諫山 川窪さんから「まずは新人賞を目指そう」という話をされて、一旦『進撃の巨人』からは離れ、まったく別の作品作りをしていました。

川窪 まず、読み切り版『進撃の巨人』はマガジン編集部で毎月行っているMGP(マガジングランプリ)という月例賞で佳作を取り、そこで正式に僕が担当となりました。とはいえ、本誌で連載するためには半年に一度行われる新人漫画賞で賞を取ってからというのが伝統なので、まずはそこを目指そうと。

――そのために描いたのが『HEART BREAK ONE』と『orz』の2作品ですね。どちらも新人漫画賞で賞を受賞しました。この実績をもって、連載にこぎ着けたんですね。

諫山 ただ、僕の記憶では連載の話は賞を取る前から進めていましたよね?

川窪 『orz』完成の時点で、これはおそらくよい賞を取るだろうから、結果を待たずに今から連載案を考え始めようと提案したんですよ。

――その連載案というのが『進撃の巨人』だったんですか?

諫山 いえ、最初はまったく違う作品のプロットを3つほど作ったんです。『進撃の巨人』は、僕自身すっかり忘れていたというか、持ち込みの段階で終わったものだと思っていたんです。でも、新しく提案した3つのプロットについて話しているときに、川窪さんから『進撃の巨人』を連載化できないかと聞かれて、そこで久しぶりに存在を思い出しました。

――川窪さんはどうして『進撃の巨人』をすすめたんですか?

川窪 う〜ん、何ででしょうか。諫山さんから提案された新プロットがダメだったというわけではないんです。けっこう面白そうなものもあったのですが、なぜか以前に読んだ『進撃の巨人』が頭にこびりついて離れなかったんです。それで「あの読み切りには連載にできるような裏設定はありますか?」と聞いたところ「じつはこういうことを考えていました」と、その場でいくつか設定を出してくれたんです。「なら、こちらで進められませんか?」と僕からお願いしました。

諫山 川窪さんからその話を受けて、帰りの電車のなかでさらにいろいろと設定を思い浮かべました。それをもとに膨らませたのが、現在連載している『進撃の巨人』です。

キャラクターを描くのがとても苦手だった

――連載期間は8年に及んでいますが、諫山先生が当初描きたかったものと現在で、変化している部分はありますか?

諫山 初期は、人喰い巨人によって人類が絶滅寸前に追いやられるという構造そのものが魅力だと思っていました。映画『ヴィレッジ』や『ミスト』のようなイメージですね。それと、僕は総合格闘技が好きなので、巨人同士の格闘戦を描きたかったというのもありました。それも『ウルトラマン』のようなプロレス的な殺陣ではなく、合理的な殺しの技を駆使した真剣勝負を描きたかったんです。ところが、実際に何回か描いたらもう満足しちゃって、ついでにそれほど需要がないこともハッキリして(笑)。

――(笑)。では、当初は人間のキャラクターではなく「巨人」を軸にイメージを固めていったんですね。

諫山 そうです。じつを言うと、キャラクターについてはそれほど深く考えていませんでした。でも、今となってはエレンやミカサ、アルミンさえいれば、それが『進撃の巨人』だと言えるほどになっていて、いつの間にかキャラクターが巨人よりも大きくなってきたという感覚があります。

――キャラクターをあまり重視しなかったのはなぜでしょう?

諫山 重視しないというより、もともとキャラクターを描くのがとても苦手で、自分の弱点はキャラクターだと感じていたんです。もちろん、魅力的なキャラクターを描きたいと意識はしていましたが、まさかこんなにキャラクターが育つとは思ってもみませんでした。自分も、ずっとエレンたちを描いているうちに、だんだんとキャラクターを描くこと自体が楽しくなってきて、今では苦手意識が完全になくなりました。

原作者・諫山創

――担当である川窪さんは、どのように作品に関わっているのでしょうか?

諫山 基本的には、僕が提出したプロットやネームについて川窪さんがたくさん質問をして、結果、考えきれていなかった視点や問題が掘り起こされるということが多いです。ただ、ストーリーを考えた直後というのは自分を過信していることが多くて、指摘されてもその場ではピンとはこないんですよね(笑)。でも、1日経ってからあらためて読み直すと「ああ、その通りだ」と思うことがよくあります。だから、今は描いた直後の自分の感覚は当てにしないことにしているんです。その状態の作家って、おそらく読者ともっとも遠い位置にいるんじゃないかとも思いますね。

川窪 関連するかどうかわかりませんが、ちょうど今、『みみずくは黄昏に飛びたつ』という、川上未映子さんが村上春樹さんにインタビューしている本を読んでいるのですが、そのなかで村上春樹さんが「長編小説を書き上げた直後は頭が沸騰するような感覚で、冷静に判断するには冷却期間が必要だ」というお話をされていて、まさに諫山さんのことを思い出しました。

――似たようなエピソードが?

川窪 たまに、僕がネームについての自己評価を聞いたりするんです。会心の出来と感じているのか、あるいは納得していないのか。そうすると、ほとんどの場合、「今はわからないです」という答えが返ってくるんですよね。打ち合わせでも、僕なりに気づいたことや言いたいことはあれこれと指摘するんですが、その場では肯定も否定もせず「川窪さんの言いたいことはよくわかりました。どうするか、家に帰ってから考えます」という反応なんです。その後、上がってきたネームを確認すると、指摘を反映している場合もあれば、華麗にスルーしている場合もある。そこは、諫山さんの判断におまかせしています。

――ということは、川窪さんの意見でストーリーが大きく変化することもあるんですか?

諫山 恐ろしいくらい記憶がどんどんと消えていくので(笑)、うろおぼえですが、たぶんいくつかはあったような。

川窪 僕もすぐに忘れちゃうので定かではありませんが、単行本の4〜5巻くらいまでは、ネームの半ボツ、全ボツもあったと思います。当時、僕らはふたりとも駆け出しで、何とか一人前のプロになろうともがいている時期でしたから、ふたりしていろいろな紆余曲折を経験しました。今は、細かい部分はありますが、大きな変更はほとんどありません。

諫山 あ、でも最近もひとつありましたよ。22巻のラストは川窪さんの指摘で大きく構成を変えたじゃないですか。もともとかなりのダメネームで「そもそもエレンは一体何がしたかったの?」という軸部分のまとめがごっそり抜け落ちていたんです。川窪さんに指摘されてまとめ直した結果、エレンという存在は何だったのかということが僕なりにわかったし、そこにようやくたどり着けた感じがしました。

リヴァイは小さなオッサンがスカしているのがいい

――川窪さんはいろいろなマンガ家さんと仕事をしていますが、諫山創という作家の特徴や個性について、どう捉えていますか?

川窪 公の場で言えることと言えないことがありますが(笑)、差し支えない範囲で言えば、諫山さんの一番の武器は「カッコいい」という価値判断をしっかりと持っていることに尽きると思います。諫山さんは違うと言うかもしれませんし、読者の皆さんがどう感じているかはわかりませんが、僕のなかでは諫山さんのキーワードは「カッコよさ」。つねにカッコよさを求めていて、言い換えればカッコ悪くなりたくないという気持ちが強い。むしろ、こっちのニュアンスのほうが強いかもしれませんね。

諫山 たしかに、そうかもしれません。「どうすればダサくならないか」というのが、昔から僕のなかでの最大の価値基準になっていると思います。

川窪 しかも、自分がカッコいい人間でありたいだけではなくて、カッコいい人には憧れるし、カッコ悪い人間は嫌いという考えがあるような気がしていて、それが作品全体に強い影響を及ぼしていると思います。その軸がぶれずに洗練されているから、必然的に物語が強くなるんです。作家さんによって価値基準はさまざまなので、ほかの何かを軸に据えてもいいと思うんですが、少なくとも諫山さんの場合はその「カッコよさ」への執着が一番の強みだと思います。

諫山 それで言うと、川窪さんの価値基準は「かわいさ」ですよね(笑)。

――え? それはどういう……?

川窪 僕は「いかに人からかわいいと思われるか」をテーマに生きているんです。人から嫌われたくないという気持ちが人一倍強くて(笑)。

――張りつめた緊張のなかに、突如ファニーな会話が混じる『進撃の巨人』独特の読み味は、かわいさを大事にする川窪さんの影響もあるんですか?

川窪 いや、1%も入っていません(笑)。純粋に個人的な好みというだけで、作品には何の影響も及ぼしていません。

諫山 でも、たしかにカッコいい面だけを強調しすぎても、逆にカッコ悪くなるんですよね。カッコつけていない「膝カックン」のような「ほつれ」も大切だと思います。これも洋画の影響だと思いますが、たとえば『ブレイキング・バッド』の冒頭は、ブリーフ一丁のオッサンが砂漠でドタバタするところから始まります。ブリーフ一丁というのは一見カッコ悪いんですけど、僕にはそれがカッコいいと感じるんですよ。ドラマの中心にあるコンセプトをそこでドーンと提示していて、素晴らしいなと。

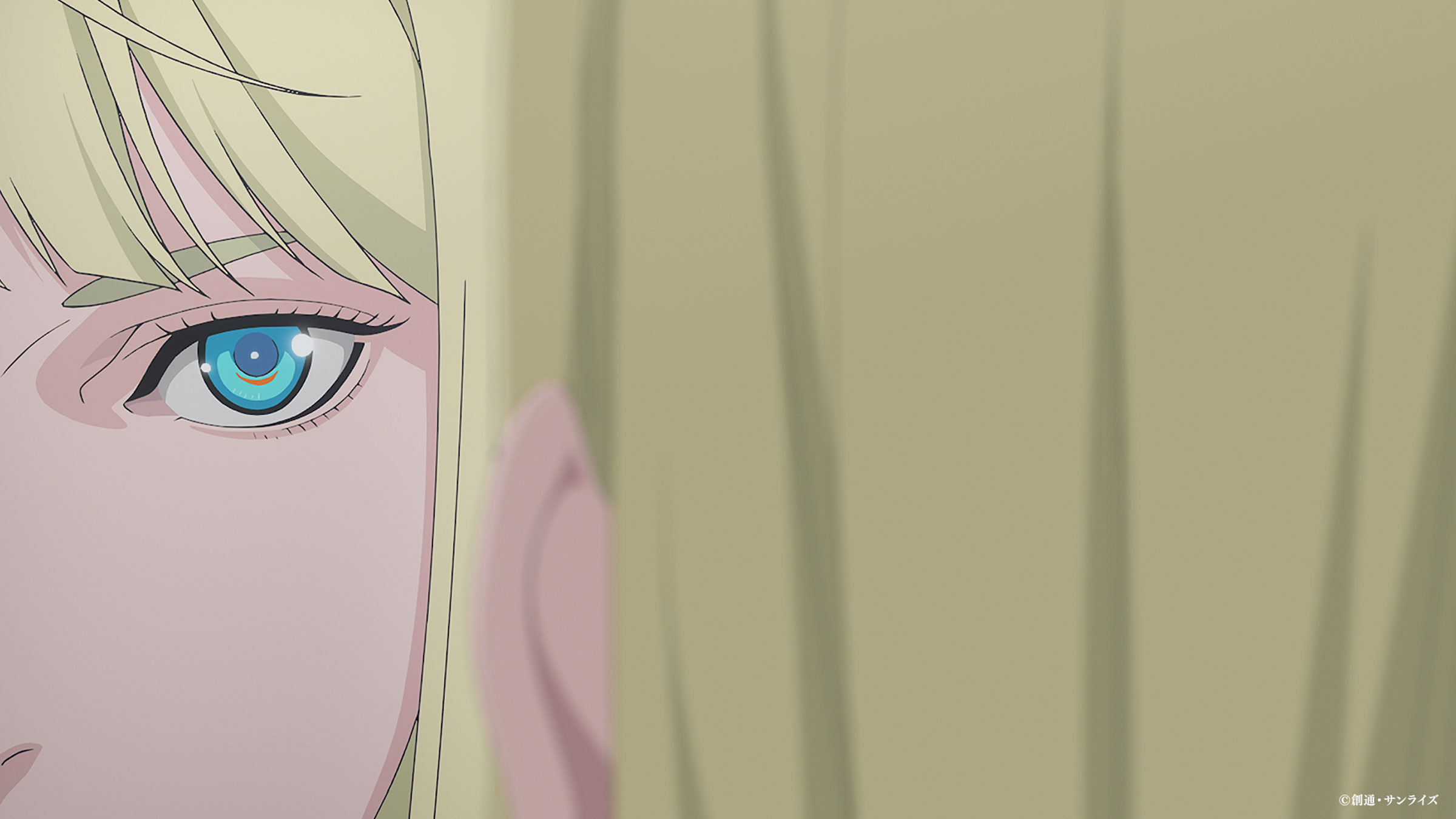

気合いを入れて作画したという、第10巻に登場する巨人。とてつもない不気味さが漂う。

――ヒーロー然としたキャラクターが無双するのではなく、弱さを持つキャラクターが侠気を見せていくほうがカッコいいということですかね。

諫山 そうです。仮にリヴァイが180センチだったら、僕的にはカッコ悪いと感じるんです。あれは160センチの小さなオッサンがスカしているっていうのがよくて、ちょっぴり不憫なテイストが混ざらないと、あの感じは出ないんですよね。そういう部分は、どのキャラクターにも作っているつもりです。この前、ラジオを聞いていたら「アイドルの美しさは完成度のなかにあるほつれ」という話題になって、なるほどな、と。つまり、何の隙もない完璧なアイドルは誰からも応援されないということ。「ほつれ=未熟さ」が共感や応援につながるという理論で、たしかにその通りだなと思いました。もちろん、究極的に完璧を追求すれば、それはそれで宝塚的な価値が生まれるとは思いますが、少なくとも『進撃の巨人』ではそういうことはしていません。

――つまり、リヴァイの身長は絶対に160センチでなくてはならない。

諫山 そうですね。『ウォッチメン』にロールシャッハというキャラクターがいて、それが小さなオッサンなんです。短い手足をバタバタと振り回しながら頑張っていて、それでいてカッコつけている。そういうところにグッときちゃうんですよ。

――「ほつれ」を意識したキャラクターに対して、巨人はどのような描き方を心がけていますか?

諫山 子供の頃からずっと巨大生物を落書きしてきましたが、周囲からはよく「気持ち悪い」と言われていました(笑)。その素質が生きているのかもしれません。

――巨人の気持ち悪さのベースは表情にあると思いますが、あの表情はどうやって生み出しているんですか?

諫山 人が一瞬だけ見せる面白い表情を最大限に強調して描くようにしています。映画などを見ていても、よい顔に出会うとやっぱり目に留まって描きたくなります。ただ、一度は巨人が怖くなくなった時期があるんですよ。ちょうど単行本10巻前後くらいだと思いますが、僕自身が巨人に興味を失っちゃって(笑)。これはいかんと思い、意識してもう一度気持ち悪さを出すようにしています。

――巨人を描いているときは楽しいものですか?

諫山 楽しいですよ。とくに鎧の巨人などはロボットっぽくて、モブの巨人よりも大変ですけど楽しいです。

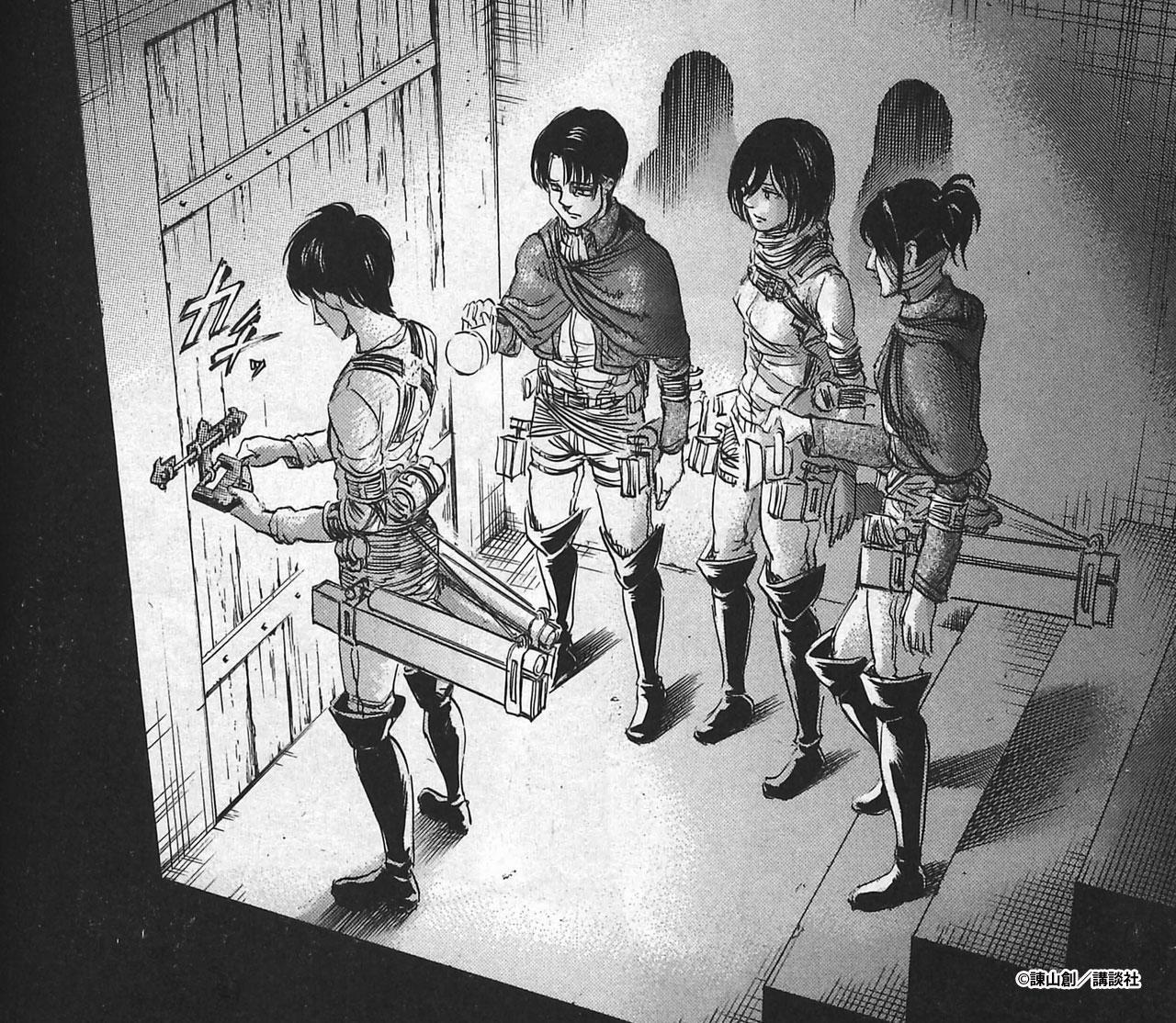

――荒木哲郎監督も、巨人として登場していますよね(笑)。

諫山 はい。これまでに、荒木監督、梶裕貴さん、石川由依さん、井上麻里奈さんの巨人を描きました。「描いてほしい」と言われたのがきっかけですが、ノリノリでやらせていただきました。手加減するのは逆に失礼だろうと思い、節度をわきまえず、軽く引くくらいディテールを描き込んでいます。

TVアニメ『進撃の巨人』の監督・荒木哲郎氏をモデルにした巨人。

――これまでに描いた巨人でお気に入りの個体はいますか?

諫山 第10巻で、ライナーが塔を下りて扉を開けたときに待ち構えている巨人は好きですね。巨人は、ともすれば適当に描きがちなんですけど、そのシーンは不気味で怖く見えないと成立しないと思い、全力で描きました。ほかにも「ここだけはスベれない」という場面で描いた巨人はどれも気合いが入っているので、思い入れが深いです。

それまでの価値観を壊し、再構築したラストへ

――話は変わりますが、『進撃の巨人』は他作品に比べても関連作やコラボ展開が圧倒的に多いと感じます。ここには川窪さんや編集部の意向もあるのでしょうか?

川窪 意識して積極的に展開しています。と言うのも、10年ほど前までであれば、マンガは黙っていても面白い順に売れていましたが、今は必ずしもそうではない。競合となるエンタメ商品があふれているからだと思いますが、「だから仕方がない」では、担当編集や出版社がいる意味がないですよね。作家さんが生み出した面白い作品を、その面白さに見合うだけちゃんと人に届ける方法を考える。コラボ展開はその考えの一環です。言い方は悪いですが、諫山さんから最高の玩具を預かっている以上、それで遊ばない手はないだろうという気持ちもありますが(笑)。

――コラボやキャンペーンの中でとくに印象に残っているものはありますか?

諫山 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでお披露目された等身大の巨人ですね。15メートルという設定なのですが、まさか等身大で作っていただけるとは……。どうせなら設定を25メートルくらいにしておけばよかった!と(笑)。

担当編集・川窪慎太郎

――今後、これを超える大きさの巨人が制作されるとなると……。

川窪 もう50メートル超えの超大型巨人しか残っていませんね。さすがにそれは無理でしょうね(笑)。

諫山 あと、コラボ商品で言うと、自宅に40万円くらいする高価な超大型巨人のフィギュアがあるんですが、ずっと見ていられます。まったく飽きないです。造形があまりにカッコいいので、マンガで超大型巨人を再登場させた際にデザインを微調整して、フィギュアに寄せちゃったくらいです。

――そんなこともあるんですね! ちなみに、諫山先生が『進撃の巨人』を描いていて、もっとも楽しい瞬間はどんなときですか?

諫山 最近は作画が楽しいです。デザインだったりパースだったり。キャラクターと対象の距離感などを考えて、もちろんアシスタントさんの力も借りつつではありますが、自分が想像していた以上のカットができたときはとても高揚します。

――最近それを感じた渾身のカットは?

諫山 カットというかデザインなのですが、第92話に登場する鉄仮面をかぶって武装した車力の巨人です。締切の2日前までデザインが白紙で、最終的に鉄仮面の元ネタになったのが、高校生のときに初めて投稿した読み切りマンガに描いた仮面なんです。当時は仮面の絵ばかり死ぬほど落書きしていて、それに救われました。

――なぜ、仮面ばかりを?(笑)

諫山 『ベルセルク』(三浦建太郎)の影響で、とにかく仮面が大好きだったんです。

――ああ、なるほど。

諫山 僕が『ベルセルク』を好きな理由の多くはデザイン要素にあって、そのときもグリフィスの仮面がカッコいいなと。となると、必然的にガッツにも対称的な仮面を被らせたくなるじゃないですか。それで、勝手にガッツの仮面デザインを落書きしていたんですが、偶然にもその直後に「狂戦士の甲冑」が登場したんですよ。しかも、それが僕の考えた仮面と似ていて、その瞬間は三浦先生とつながった気がしてうれしかったです(笑)。

――川窪さんは『進撃の巨人』の担当編集として、今は何をやっているときが楽しいですか?

川窪 至って普通なのですが、最初にネームを読む瞬間ですね。これから言うのは完全に僕の主観イメージで失礼な物言いなんですが……ここに「諫山創」という名の物語メーカーがあったとします(笑)。僕はそこに好き勝手なことをどんどん放り込むわけですよ。キーワードでもアイデアでもゴミみたいな意見でも質問でも何でも。それでしばらくすると、ポンっとスゴい物語が出てくる(笑)。Aを入れたらBが出てくるという方程式があるわけではないですし、そもそも僕が放り込んだものが影響を及ぼしているとも限りません。それでも、何がしかの物語、ネームが出てくる。諫山さんにしてみたら地獄の苦しみを経て生み出しているわけなんですけど、僕にとってはその過程が面白くもあり、いつまで経ってもサプライズなんです。

――それはとても幸せですよね。では最後に、やはり触れておきたいのが今後のお話について。単行本最新巻では世界の謎が解き明かされ、新展開を迎えました。これからの方向性や作品の行く末については、今のところ当初の予定通りに進行していますか?

諫山 いえいえ。初期の頃に考えていた結末からは大きく変わりました。『進撃の巨人』がより多くの方々に親しまれ、皆さんがキャラクターのことを好きになってくれたおかげで、もともと用意していたラストでは到底ダメだろうなと思ったんです。

――ということは、『マブラヴ』的な結末を迎える可能性があったんですね。

諫山 連載当初は読者を喜ばせたいというより、衝撃を与えたいという気持ちのほうが強くて。でも、今はそうではなく、もっとプロ寄りのアプローチも素晴らしいのではないかと思うようになりました。

――何かきっかけはあったんですか?

諫山 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』という映画を見た際、ストーリーはベタで予想通りなのに、キャラクターの心情やちょっとしたビジュアルの目新しさなどを丁寧に積み重ねていくと、一周まわってスゴく新鮮で斬新なものになるんだなと感じたんです。そのときから、『進撃の巨人』の目指す目標のひとつが見えて、それまでの価値観を壊して再構築しました。

――では、アプローチ方法には選択の余地があるものの、ラストまでの筋道はハッキリと見えている状態なんですね。

諫山 いえ、それがまだいろいろな作品から影響を受けている最中なんです……。最近では『ブレイキング・バッド』や『ゲーム・オブ・スローンズ』がそうなのですが、これらの作品は帰納法──結末から逆算して物語を組み立てていく作り方をしているんです。そのせいで序盤は退屈だったりモヤモヤしたりもするんですが、逆に終盤にかけては俄然盛り上がっていきます。対してマンガ連載の多くは演繹法で、こちらはライブ感があり、即興の面白さが味わえます。『進撃の巨人』では、その両方の「いいところ取り」をしたいと、欲張りながらも思っている最中なんです。

――かなり壮大なチャレンジですね。

諫山 表現がフワッとしている時点で、すでに怪しいんですけどね(笑)。でも、最後まであきらめずに模索したいと思います。![]()