ステイホームで孤独を感じたら

他人と気軽に会ったりしゃべったりできなくなって、一年以上が経つ。医療関係者など、疫病のなか生命を賭して働いている人たちのことを考えれば、家にこもっていられるのが非常に贅沢なことは間違いない。状況をなげくなんておこがましい、我慢しろという声も聞く。それでも、しんどいものはしんどいし、ただ寂しいだけではおさまらない空洞が心に広がっている人も多いのではないだろうか。

他人と関わり合う社会に生きるなかで、ときたまひとりの時間を堪能することと、他人と関わるのが許されない社会のなかで、引き延ばされた孤独の味気なさを噛みしめるのでは、まったく違うということを実感する一年だった。オフィスで同僚とすれ違うときの、ふとした会釈。友人と食事をしながら話す、最近のゴシップへの感想。

立ち寄った飲食店のレジで伝える「ごちそうさま」。そういう、日々の暮らしのとるに足りないものが五感へ与える小さな刺激や、そこから喚起される感情や感想が、いかに自分が「わたし」としての輪郭を保つのに役立ってくれていたのか。だんだん心が弾力を失っていったとき、心に効いたのが、手元にある旅行記や海外滞在記を読み返すことだった。

異国や異文化のなかで、書き手がどんな風に感じどんな風に思ったのか、ということが丁寧に語られているエッセイやマンガには、その場にいない読み手にも「あなたならどうだろう?」と問いかけてくる力があって、ぼんやりとしていた「わたし」の輪郭がわずかながら取り戻せる感覚が生まれるのだった。

『ベルリンうわの空』も、そんなマンガのひとつ。ドイツに移住したイラストレーター・ゲームクリエイターの香山哲が、自身の生活をつづるコミックエッセイである。

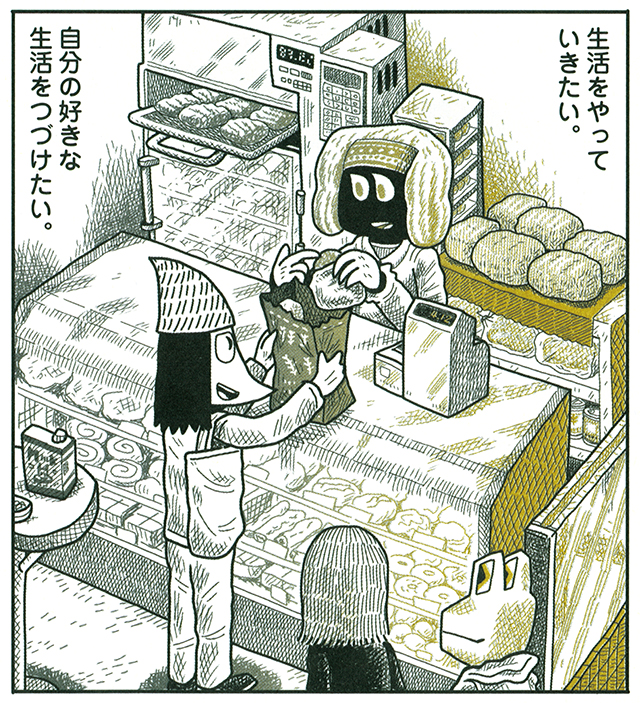

ベルリンうわの空(p.22)

進学や仕事の都合で、日本国内のさまざまな土地に住んできた香山が、海外に初めて出たのが31歳のとき。好きな音楽家やアーティストを通じて、ずっと興味を持っていたベルリンに1ヶ月滞在し、その5年後に移住を果たしたのだという。本書の特筆すべきところは、香山が言う通り、「あんまり何にもしていない」日常がとても誠実に、のんびりした速度で描かれていること。

海外に関する本には、「いろいろな人に会えてめちゃくちゃグローバル!」「日本に比べてこんなに進んでいる!」という書き手の思いが前面に押し出されているものもあって、「今は疲れちゃうからいいかな……」「家から出られない生活のなかで読むのはちょっと辛いかも……」といったん本棚に戻すこともあるのだけど、『ベルリンうわの空』には押しつけがましさや過剰なところが一切ない。

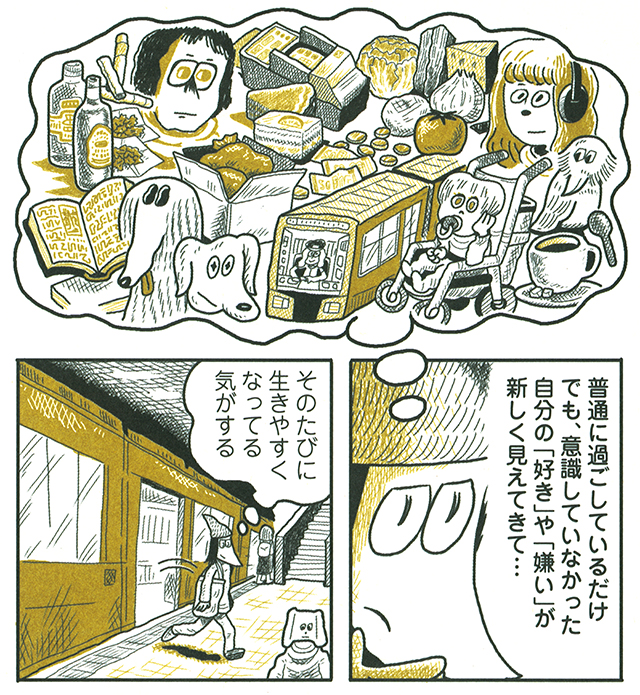

ベルリンうわの空(p.158)

無料でくつろげる公園、スーパーで会った近所の友達とのおしゃべり、生活に困っている人に対しての助け合い、多くのお店が対応しているヴィーガン食……などなど。香山が日常で気づいた「ちょっとしたこと」が、動物を模した顔をした住人たちのイラストを通じて紹介されていく。

香山から見たベルリンの居心地の良さがしっかりと伝わってくる一方で、そこには読み手に対する過剰なアピールはない。たしかに「ベルリンって素敵なところだなあ……」と思わせられる一方で、むしろ「自分の街や今の生活はどうだろう」と、読み手の身のまわりのことに目を向けさせてくれる雰囲気がある。それはきっと香山が、ベルリンのいいところだけではなく、ホームレス問題や、ナチスドイツの残した爪痕などにも触れているからだろう。

「僕は、特に何かをするわけじゃないんだけど、生活をやっていきたい。自分の好きな生活をつづけたい」(p.157〜158)

自分が暮らす街や生活の、コロナ禍でも残っている部分の解像度を上げてくれるとともに、どこかでつながっている世界の人たちのことも思い浮かべることができる。おかゆのように心にしみる一冊だ。![]()