戦う場面は「痛み」と「怖さ」を演出したかった

――今作では、飢えた人たちの描写が、かなりしっかりと描かれていました。

藤森 ドクタケ城の城下町って、けっこう繁盛しているんですよ。それはたぶん、織田信長がなした楽市楽座のように商売を活性化することで人を集め、経済を潤わせていたからだと思います。でも、城主が戦好きであちこちに攻め入っているということは、当然負傷した人や孤児の数も少なくなかったはず。冒頭の戦の描写だけではなく、その結果どういう負の側面が生まれるのかということも今作においては必要だと思いました。

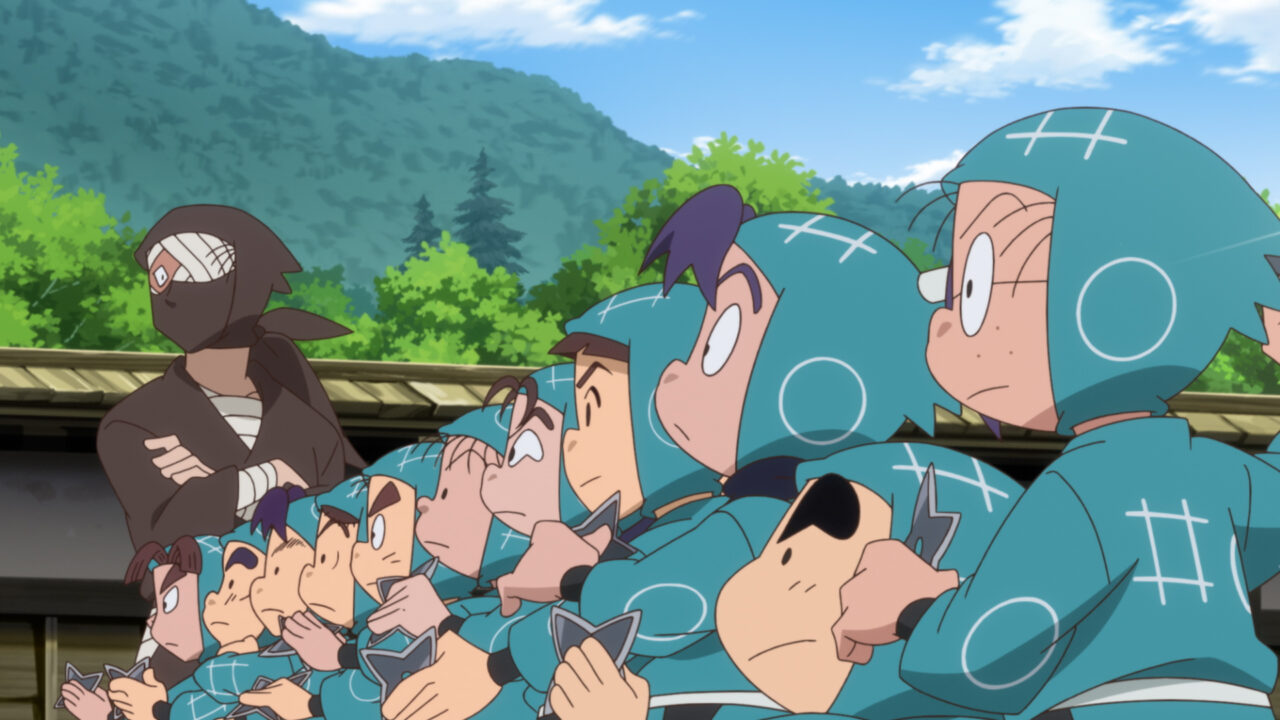

――土井先生の行方を追う六年生たちが、天鬼と相対して戦う場面がありますが、これもまたテレビシリーズにはない迫力のアクションで、傷を負って血を流す六年生たちの姿も印象的でした。

藤森 善法寺伊作(ぜんぽうじ・いさく)の場合は、いつものように不運が発動しただけで、たんこぶもいつもどおりでしたけどね(笑)。あの場面は、「痛み」と「怖さ」を演出したかったんですよ。彼らは命のやりとりをしているのだという緊迫感がないと、天鬼の強さに説得力を持たせられなかったので、そのためには多少血が流れてもいいんじゃないかと判断しました。

――小さなお子さんも鑑賞するであろうなかで、やりすぎないようにしようなど、意識したことはありますか?

藤森 やはり、流血の程度は慎重に調整しました。ただ、僕は子供であっても映画を見るときにある程度の「痛み」と「怖さ」は伝わってほしいと思っています。どんな人でもふいに目にする可能性のあるテレビアニメでは、やはり踏み越えてはいけないラインというのがあると思うんですけど、映画においては甘いお菓子のような作品ばかりではなく、物事をいろいろな角度から描いた作品に触れることで、物語を楽しむ修練を重ねてほしいなと。制作側として非常に偉そうな物言いだということはわかっているんですけど、でも受け止めることのできる幅を広げ、理解する力を養うこともまた物語の役目なんじゃないかと思うので、とくにファミリー映画をつくるときは「痛み」と「怖さ」から逃げないようにしています。

――それは観客に対する強い信頼があるからですよね。

藤森 もちろん、信頼しています。とくに『忍たま乱太郎(以下、忍たま)』は、見る年代によって感情移入できるキャラクターが変わってくるでしょう。子供の頃は、一年は組のみんなと同じ視点で、年を重ねていくと大人たちの描かれ方が、じつにしっかりとしていることがわかってくる。だから、幅広い世代に何年経っても愛され続ける作品に育ったのだろうし、『忍たま』を愛する皆さんなら、きっと受け止めてくれるはずだと信じています。

いつも本気だからこそズレたときに笑いが起こる

――尼子騒兵衛さんとは、どのようなやりとりをしたのでしょうか?

藤森 今回はプロット、シナリオ、コンテが仕上がる段階ごとにチェックしていただきました。ただ、前作の劇場版を作ったとき、ご自宅で尼子さんがおっしゃっていた話が、僕はいまだに胸に刻み込まれていて。スポーツの「珍プレー好プレー」を特集する番組が面白いのは、プレーしている彼らが一生懸命だからなのだと、尼子さんはおっしゃいました。だからマンガ『落第忍者乱太郎』でも、決してウケ狙いのギャグは描かない。乱太郎たちはいつだって一生懸命で、本気だからこそ、結果がズレたときに笑いが訪れるんだと。

――たしかに本作でも、たとえば八方斎はウケ狙いで歌とダンスを披露したわけじゃないですよね。天鬼を手に入れようと真剣だからこそ、「だからってそんなことする!?」と笑ってしまった。

藤森 そのあたりの『忍たま』らしさを忘れないようにしていました。後半、物語が進むにつれて、人物の視点があちこちで入れ替わり、カメラワークもぽんぽん切り替わるから、見ている人の緊張感が切れてしまわないか、混乱しないか、そういった難しさもたくさんありましたけど、おかげでアクションもストーリーも盛りに盛ったエンターテインメントとしてお金を支払って見ていただくに値する作品になったと思います。ぜひ、今日お話しした細かい部分にも注目して、ご覧いただければ幸いです。![]()

- 藤森雅也

- ふじもりまさや 1987年、アニメ制作会社・亜細亜堂に入社。テレビアニメ『忍たま乱太郎』のキャラクターデザインや作画監督を手がけ、2011年公開の劇場版では監督を務めた。その他の監督作品に映画『おまえうまそうだな』など。