作品の原点は「師弟愛」!?

――まず、この作品の原案はどのように生まれたのでしょうか?

中田 最初に僕と伊藤監督の関係からお話しすると、彼は僕が専門学校で教えていたときの生徒なんです。課題を出すと、とにかく優れたものを提出してくるのですが、「不真面目な優等生」といった感じでして(笑)。納得できるかたちにならないと、ちゃぶ台をひっくり返すようなことがたびたびありました。理由を聞くと理解できるのですが、いかんせん天才肌でしたね。卒業後に「就職が決まっていたけれどやめてしまった」と聞いて「これだけの才能を埋もれさせるのはもったいない」と思ったんです。そこで「僕が考えたものを渡せば、そう簡単には止めないだろう」と考え、企画を渡すことにしました(笑)。

伊藤 (苦笑)。中田さんが小さな企画を用意しているらしいということは学生時代から聞いていたんです。卒業後に会ってあらすじを聞いたところ、すぐに「僕はこれを作るべきだ」と考えました。じつはその時点で1年ほど自分の企画をこねくり回していたのですが、それもすぐに凍結してとりかかることに決めました。

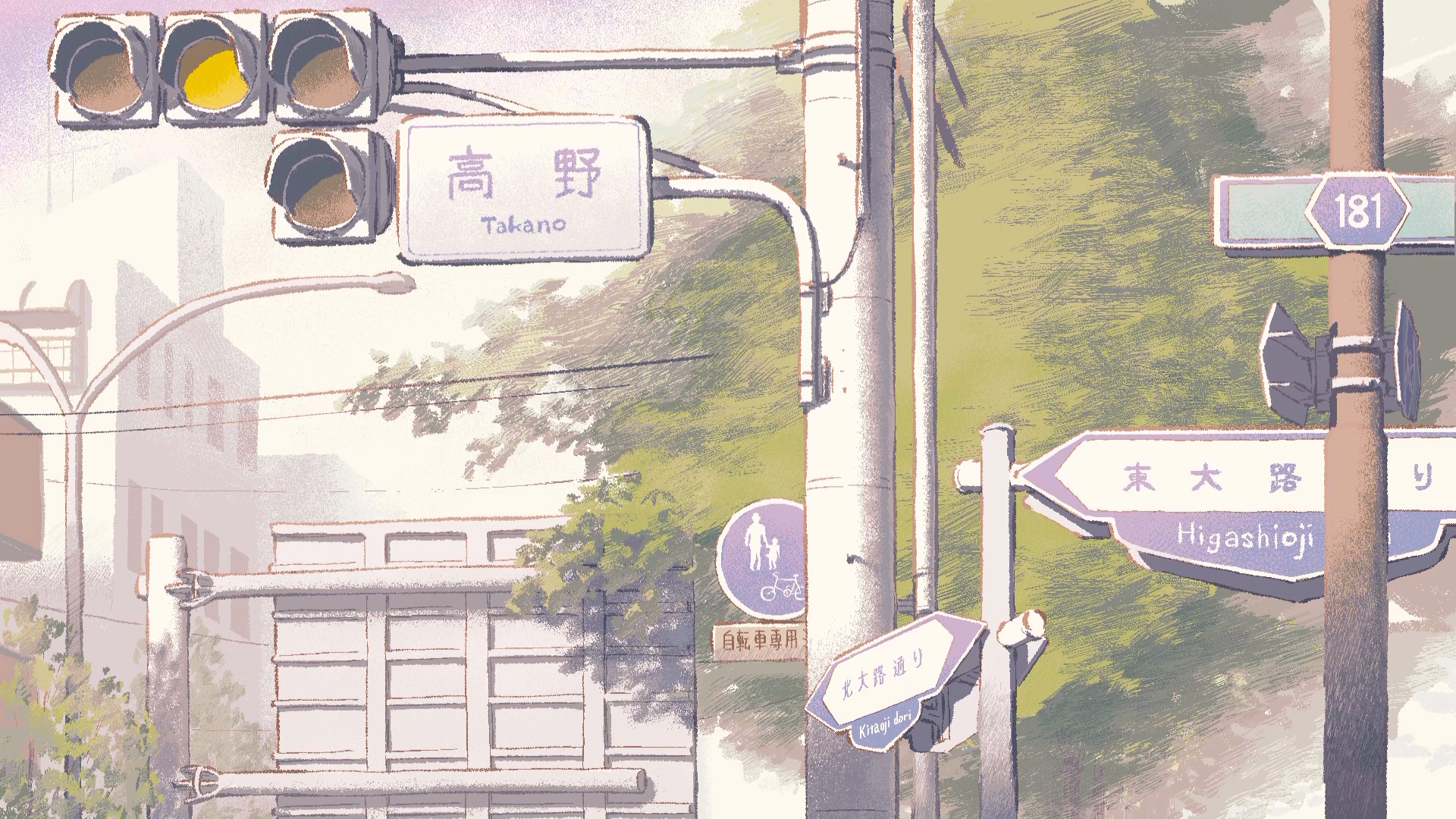

――それが今回の『高野交差点』なんですね。

中田 そうです。それが5年前だったのですが、僕は当時、まさに京都の高野交差点の近くで20年ほど暮らしていまして。ただ、僕のフィールドは立体物を使ったストップモーションアニメなので、思いついてからずっと引き出しに入れっぱなしにしていたんです。でも、伊藤くんが2Dで描くのであれば面白くなるだろうと思って、彼に渡したわけです。

伊藤 それから数カ月後に脚本と一緒に周辺の地図を紙で渡されて、すぐに絵コンテとキャラクターのラフにとりかかりました。

映像に描かれていない「余白」を感じさせる演出に

――伊藤監督はそれまでに高野交差点を訪れたことはあったのでしょうか?

伊藤 意識せずに通りすぎたことはあったかな、くらいですね。企画にとりかかってから数回、ロケハンに訪れました。

中田 作品でも描かれているように、中学生がランニングをしていたりする何でもない場所です。近くで生活している人にとっては「よく通る道」以外の何ものでもないんです。

――原案から脚本、絵コンテになる過程で、何か変更した点はありましたか?

中田 シナリオ自体はごくシンプルなものでした。ただ、キャラクターの心理について悩んでいるようだったので、必要かどうか本人に確認したうえで、人物像などを記した補稿を渡しました。すると、彼の中でいろいろな辻褄が合ったようで、一気に作業が流れ出しました。渡された脚本に対して、ぶつかるべき壁にちゃんとぶつかって、本気で悩んでくれたのは、僕にとってはうれしかったです。伊藤監督が自分で納得した一本の作品を完成させることがいちばん大事だと思って渡した企画でしたから。

伊藤 あの補稿は脚本よりも分量がありましたよ(笑)。僕は最初、とにかくキャラクターをはっきり見せなきゃ、伝えなきゃ、と情報量を増やす方向で考えていたんです。そこから補稿やアドバイスをいただいて、伝えすぎないように控えめなかたちで演出する方針になり、なんとか絵コンテがまとまったという感じでしたね。

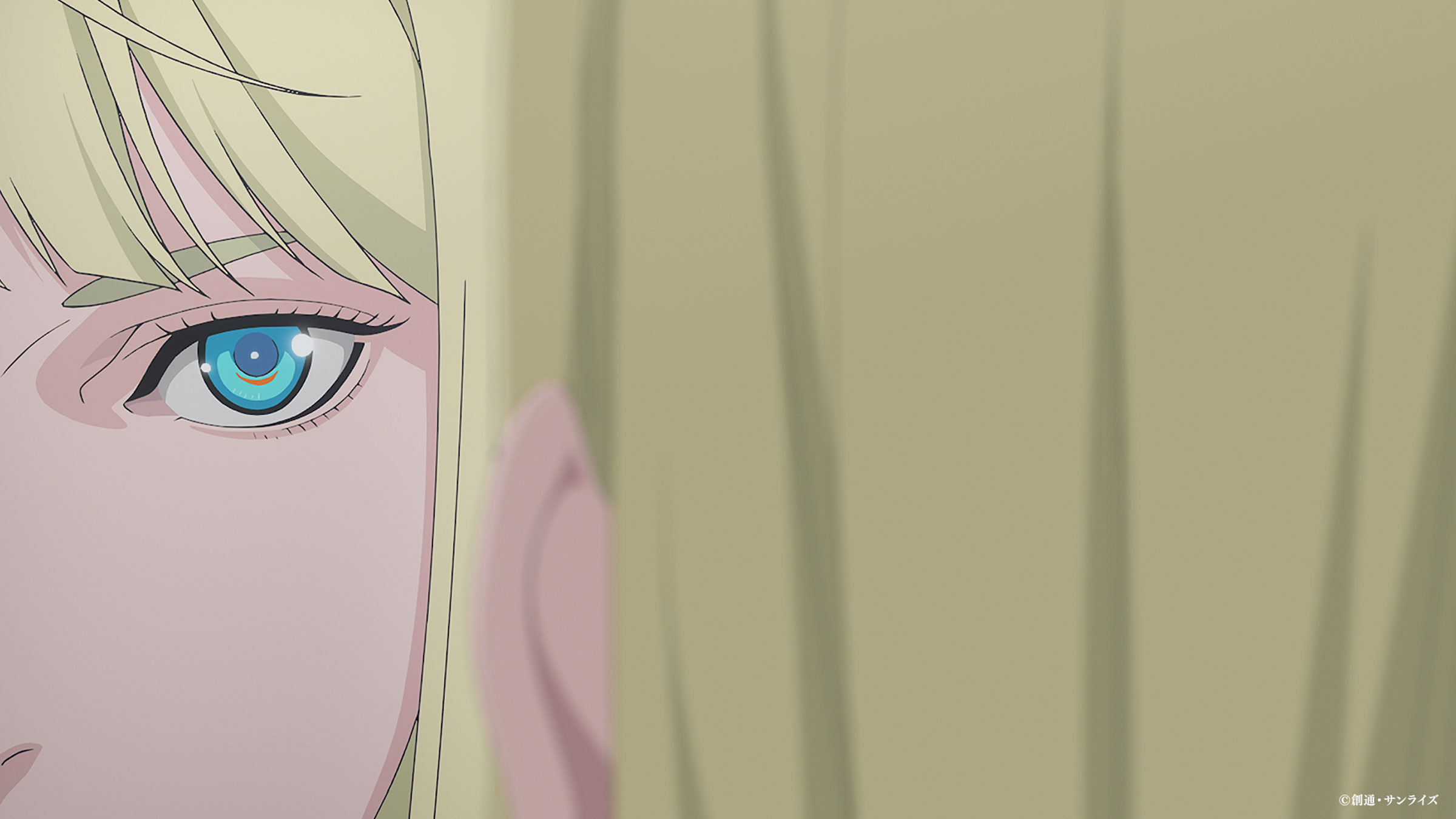

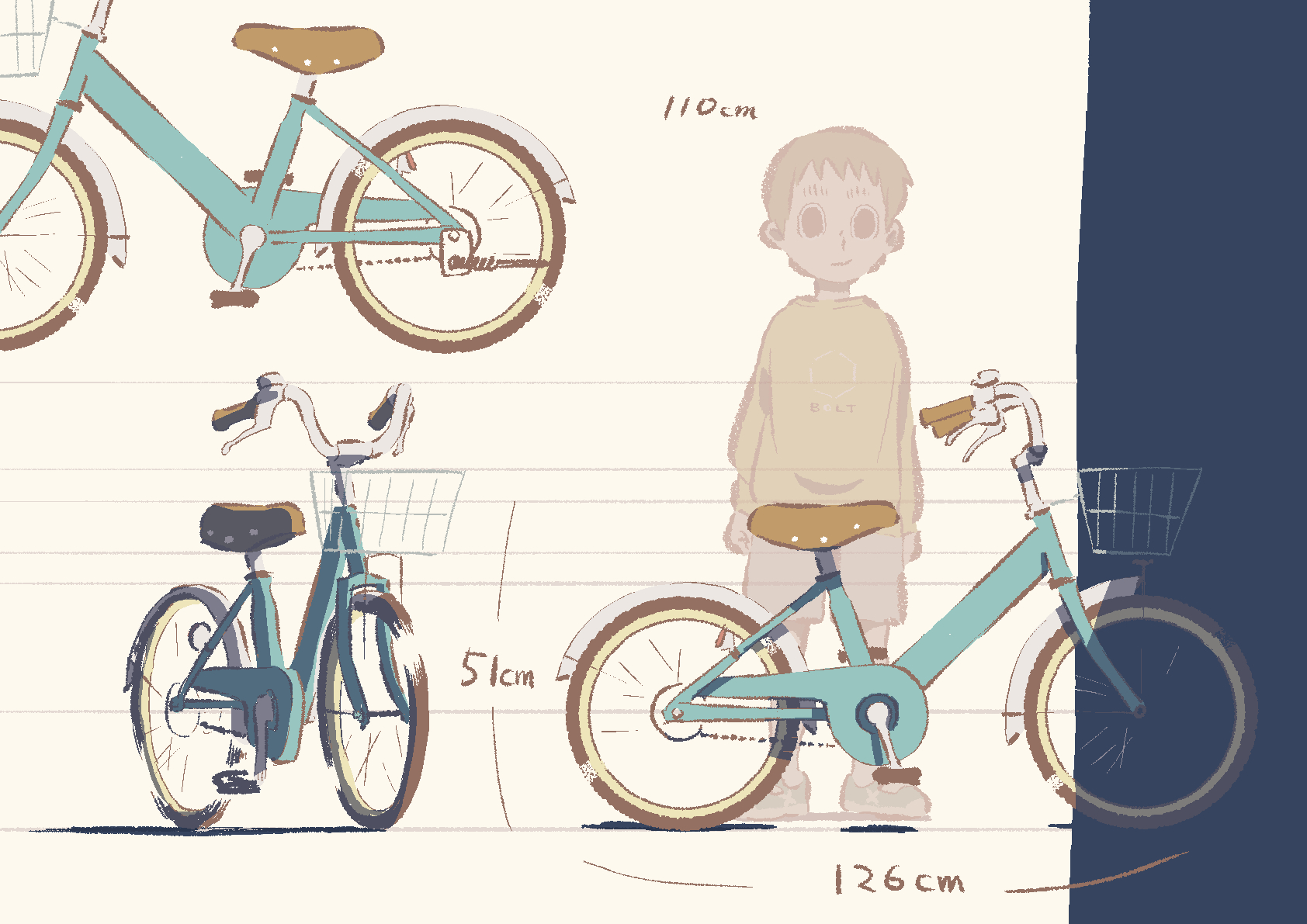

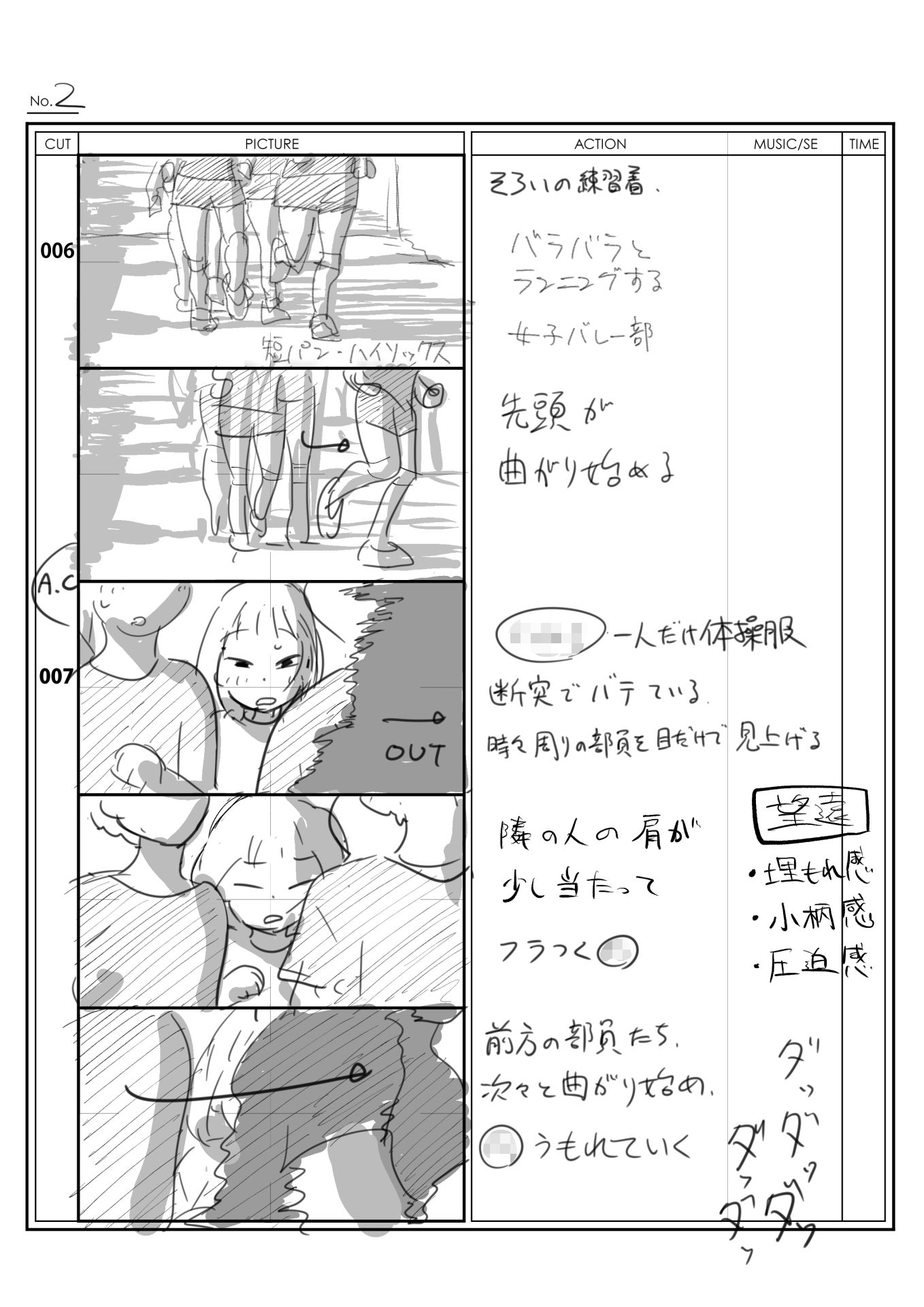

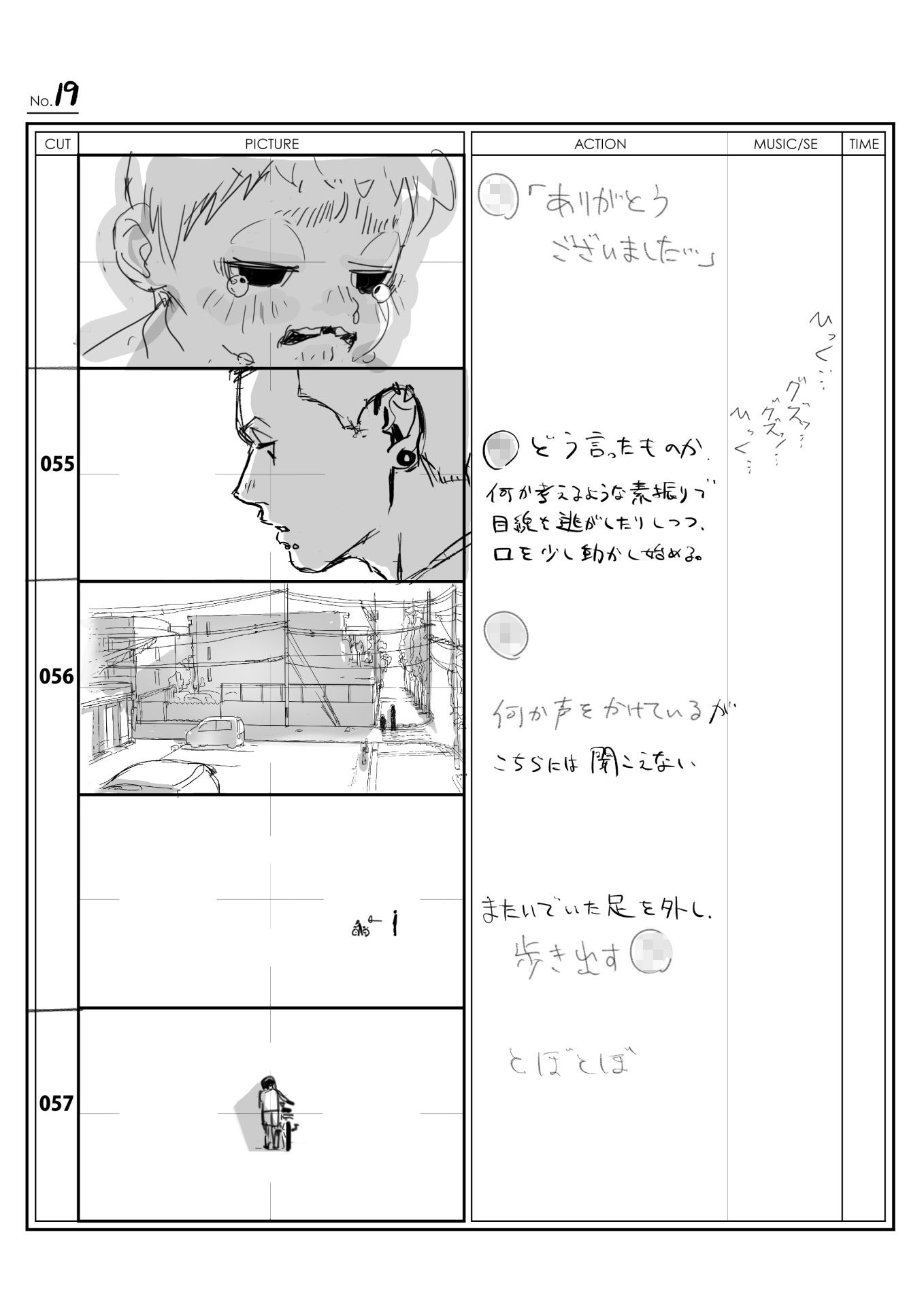

絵コンテの一部。抑制された画面の雰囲気が伝わってくる一方、情感豊かな人物たちの表情が目を引く。

――たとえば、ピアスのお兄ちゃんがなぜイライラしていたのか、男の子がどうしてあの場で自転車の練習をしているのかを余白を残しながら演出するという方向性ですね。

中田 そのあたりにも全部バックボーンがあるんです。でも、それを映像では直接描かず、「こんなことがあったのかな?」と観客に想像させるのはとても難しいと思うんです。そこに伊藤監督はチャレンジしてくれた。絵コンテを見たときは「やっぱり伊藤君はすごいな……」と驚きました。

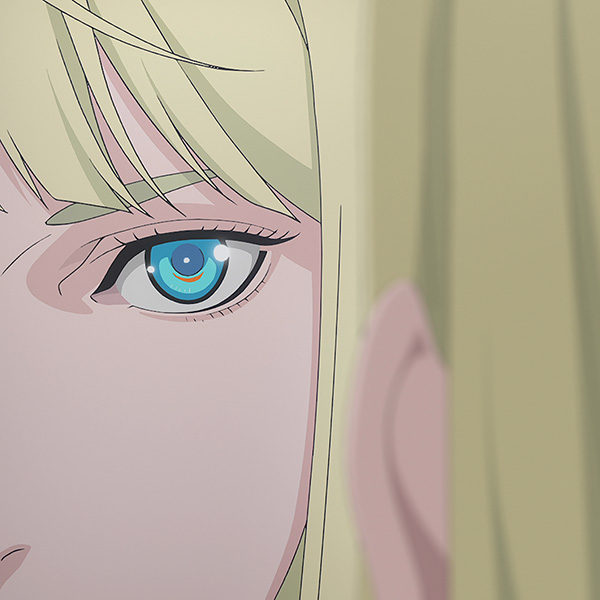

前半に5秒ほど画面に登場する男子中学生3人組。彼らにもこれだけのバックボーンが用意されている。

作品からの要請と「ルール」にのっとった画面作り

――映像表現について聞きたいのですが、描線や色彩が印象にとても残りました。伊藤監督は以前からこうした作風だったのでしょうか?

伊藤 この作品に合わせて編んでいきました。現在はデジタル技術のおかげで、ツールがあれば一般的な商業作品のルックを真似ることができます。ただ、個人制作の限界はありますし、情報量で勝ち負けを争うことに意義はないと思いました。むしろ、作品の要請によって画面を作ることにこそ作る意味があるのではないかと。アイルランドの3Dアニメーション作家にデビッド・オライリーという方がいるのですが、彼が『アニメーション基礎美学』という論考で「画面の中に一貫性さえあれば、どんな描き方をしても、観客は感情移入できる」といったことを語っています。つまり、たとえ下描きのようなタッチでも、最初から最後まで「ルール」として認識させることができれば、その映像は共感を生むことができると考え、僕もまず「ルール」を作っていきました。線の設定、色の数、演出上の禁じ手といった「ルール」にのっとった結果、ああいう画面になったわけです。![]()

- 伊藤瑞希

- いとうみずき 1991年奈良県生まれ。専門学校在学中からアニメーションを学び、商業アニメーションに参加。卒業後も断続的にアニメーターとして活動する一方、自主制作を開始。初作『高野交差点』では演出・キャラクターデザイン・絵コンテ・アニメーション・サウンド・編集を手がけた。現在、京都府を拠点に新作を制作中。

- 中田秀人

- なかたひでと 1972年兵庫県生まれ。京都精華大学卒業後、映像制作チーム「ソバットシアター」を結成。監督・脚本・撮影・編集・キャラクターデザインを手がけたストップモーションアニメ『電信柱エレミの恋』で第13回文化庁メディア芸術祭 アニメーション部門 優秀賞 、毎日映画コンクール 大藤信郎賞を受賞。現在、京都の美術系大学と専門学校において非常勤講師を務めながら制作活動を続けている。