10年間で変化した「何者にもなれない」

――前回のインタビューで「TVシリーズと映画の話が合流するところに桃果というキャラクターがいた」とお話ししていましたが、桃果はTVシリーズとはかなり印象が違っています。

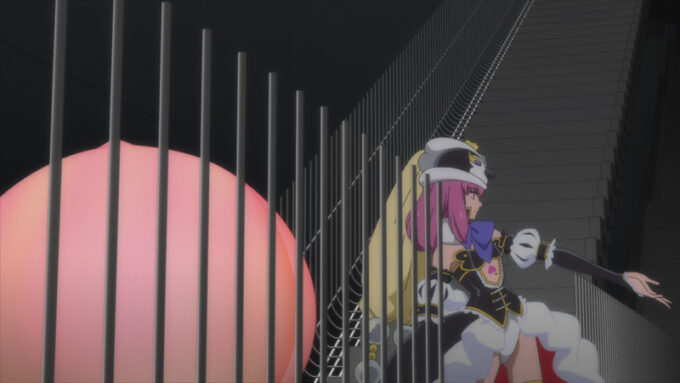

幾原 今回の彼女は、桃果であり、TVシリーズでも登場した、桃果とつながっている「ペンギン帽子」ですね。

――序盤で彼女が発する「きっと何者かになれるお前たちに告げる」は、TVシリーズのファンにとって大きな衝撃だったのではないでしょうか。プリンセス・オブ・ザ・クリスタルの告げる「きっと何者にもなれないお前たちに告げる」は、作品を象徴するセリフでした。

幾原 TVシリーズは「何者にもなれない」物語だったんです。今回の映画のいちばんの目的は、今の若い人に見てもらいたいことだとお話ししましたけど、それが可能なんじゃないかと思ったのは、TVシリーズの要素を再構成したら、非常に現代的なものになると感じたからなんです。

――10年前の作品のテーマが現代的になっているという?

幾原 そうですね。10年前はエッジのほうが目立っていたけど、「生きづらさ」や「親を選べない」という作品のテーマは、今のほうがわかりやすくなっているんじゃないか。TVシリーズの「何者にもなれない」という言葉も、当時はエッジのあるきつい言葉だと捉えられていたけれど、今はエッジが立たなくなっているというか、今の若い人のほうが実感としてあるんじゃないかなと。

――当時もすごく刺さっている人が多かった印象ですが、さらに、ということでしょうか?

幾原 「何者にもなれない」というのは、まあ、もうみんな知っていることでしょう。そこに対して、今は「『何か』にはなれるよ」という気がしているんですよね。生きづらさがあって、望んだ何かになれるとはいえない世界ではあり続けているけれど、本人の気持ちや選択によって、何かにはなれる。そういうことを若い人に伝えたいと思った結果、出てきました。当時も「何者にもなれないかもしれないけど、やるべきことは見つけられるよ」というつもりで言っていたんですけどね。

――なるほど。込められているメッセージに変わりはないのかもしれません。やるべきことが見つかって、それをやっていれば、何者かになれているとも言えますよね。幾原監督が見てほしい「若い人」は、具体的にはどれくらいの年齢ですか?

幾原 「若い」でいうと、僕なんかよりみんな全然若いんだけど(笑)、10代から20代前半くらいの、生き方が自分でもぼんやりしているような人たちに向けて作りたいなと思っていました。気持ちとしてはそこにいちばん届いてほしいです。

『ピングドラム』にある「新しさ」

――お話を聞いていると、幾原監督には「映画」というメディアへの思い入れがあるように感じます。映画に関する思い出話も聞きたいです。

幾原 映画って高校生や大学生くらいに見たものが、いちばん印象に残っているじゃないですか。親と一緒に映画館に行かなくなって、今思うとかなりジャンクなものを自分で選んで見に行っていた時期ですね。すごくくだらないゾンビ映画とか。僕の印象に残っている映画も、その時期にいろいろと見たものなんです。僕が学生の頃は、まだレンタルビデオがなくて、新作よりすこし間をおいて公開される、いわゆる「二番館・三番館」の2本立てなんかで映画を見ていました。

――どんな作品が印象的でしたか?

幾原 運がよかったなあと思うのは、たとえば『時計じかけのオレンジ』(1972)や『シャイニング』(1980)なんかを、80年代に「キューブリック特集」と銘打った2本立てで見ることができたことですね。アマゾンプライムビデオもレンタルビデオショップもないから、伝説の映画だと伝え聞いてはいても見られなかった。とくに『時計じかけのオレンジ」は、その当時ですでに10年以上前の映画だったけど、あまりの「新しさ」に衝撃を受けました。

――「新しさ」ですか。

幾原 『時計じかけのオレンジ』は、冒頭で少年たちがホームレスを襲うところから始まるんですよ。原作は1962年、映画は(日本での上映が)72年、作品の舞台は近未来のイギリス。僕が見たのは80年代の日本だったわけですが、当時、ホームレスを襲う事件が報道されていた。「近未来のイギリスって怖いな」と思って見ていたら「いや。これ、現実で見たことあるな」と思うようになる。他にも『愛のメモリー』や『キャリー』のブライアン・デ・パルマも好きでしたね。ヒッチコック的なカメラワークというか、映画のテクニックがすごくわかりやすくて見やすかったです。

――10年前の作品だけど「新しさ」が予言的になっているのは、『ピングドラム』にもあるように感じます。

幾原 ポストモダンではありますよね。『時計じかけのオレンジ』はポストモダンとして描かれていたから、新しいものになっていた。

若い人のほうが感じとっている「世界が壊れていく感覚」

――『ピングドラム』は「95」、1995年にあった一連の出来事や当時の空気感をモチーフとして扱っています。観客の中には、まだその頃は生まれていない人、歴史的な事象として知らない人もいると思うのですが、彼らは本作にどんな印象を抱くのでしょうか?

幾原 僕が子供の頃は、高度経済成長期からバブルに続いて、ビルがどんどん建って、世界が壊れるなんて思いもしなかった。あの1995年の一連の出来事は僕にとって「世界がふたつに分かれた」という初めての感覚だったんです。そういう感覚は、僕より上の世代は、きっとアフター45、終戦がひとつあったと思う。TVシリーズの制作中には東日本大震災があって、最近では戦争も日々報道されていて、この「世界が壊れていっている」という感覚は、今の若い人のほうが日々感じているんじゃないでしょうか。

――直接は知らなくても、監督が当時感じた空気と今の空気が共通しているから、伝わるものがあるのでは……ということでしょうか?

幾原 ずっと続く混乱のただなかで、足場の危うい世界に生きている若い人たちが『ピングドラム』という作品を見てどう感じるのかは、楽しみではあります。高倉兄妹が寄り添いながら暮らしている家のようなものも、今の若い人のほうが「夢」として感じられるかもしれない。「もっと贅沢な暮らしがしたい」という夢はもうなくなっていて、ああいうささやかな暮らしが「夢」になっている。世代と世代の断絶というのは、ARBの曲でも感じるところですね。

――より切実になっている。

幾原 きっと、人の死への距離も近いんだと思う。僕の子供時代は、人が死ぬことは遠く隠されていて、戦争は教科書に載っているものだった。でも、今はスマホなどのデバイスの中で戦争が起こっているというか、デバイスでリアルタイムに死を目撃している。そういう意味では、死が迫っているようにも感じると思う。僕もスマホは使うけど、自分の中では「最近手に入れたデバイス」なんですよね。あまりつながりを感じてはいない。若い人のほうがデバイスとつながっている、その中に入っている感覚がきっとある。

冠葉と晶馬の運命を見届けてほしい

――こうやってお話を聞いていくと、10年前の幾原監督に「10年後が見えていたんですか?」「何を考えていたのですか?」と聞きたくなってきました(笑)。

幾原 『ピングドラム』を作り始めたときは「ちゃぶ台アニメにしたい」と言っていたんですよ(笑)。きっとみんな、僕がまた『ウテナ』をやると思っていただろうから「やりません、ちゃぶ台です」と。

――ちゃぶ台?

幾原 兄弟たちが囲んでいるちゃぶ台から入っていって、そこから奥に行くと、クリスタルワールドのようなものが出てくる。そのあたりは今TVシリーズを見返しても、思っていた通りになっているなと思います。ちゃぶ台から始まる世界観がいい。ちゃぶ台がある部屋、家族のフィールドから始まって拡張していく話というのが、『ピングドラム』で最初に目指したものでした。

――『劇場版ピンドラ』は、また違った光景を見せてくれているように思います。公開予定が発表になった後編についても、少し教えていただけますか?

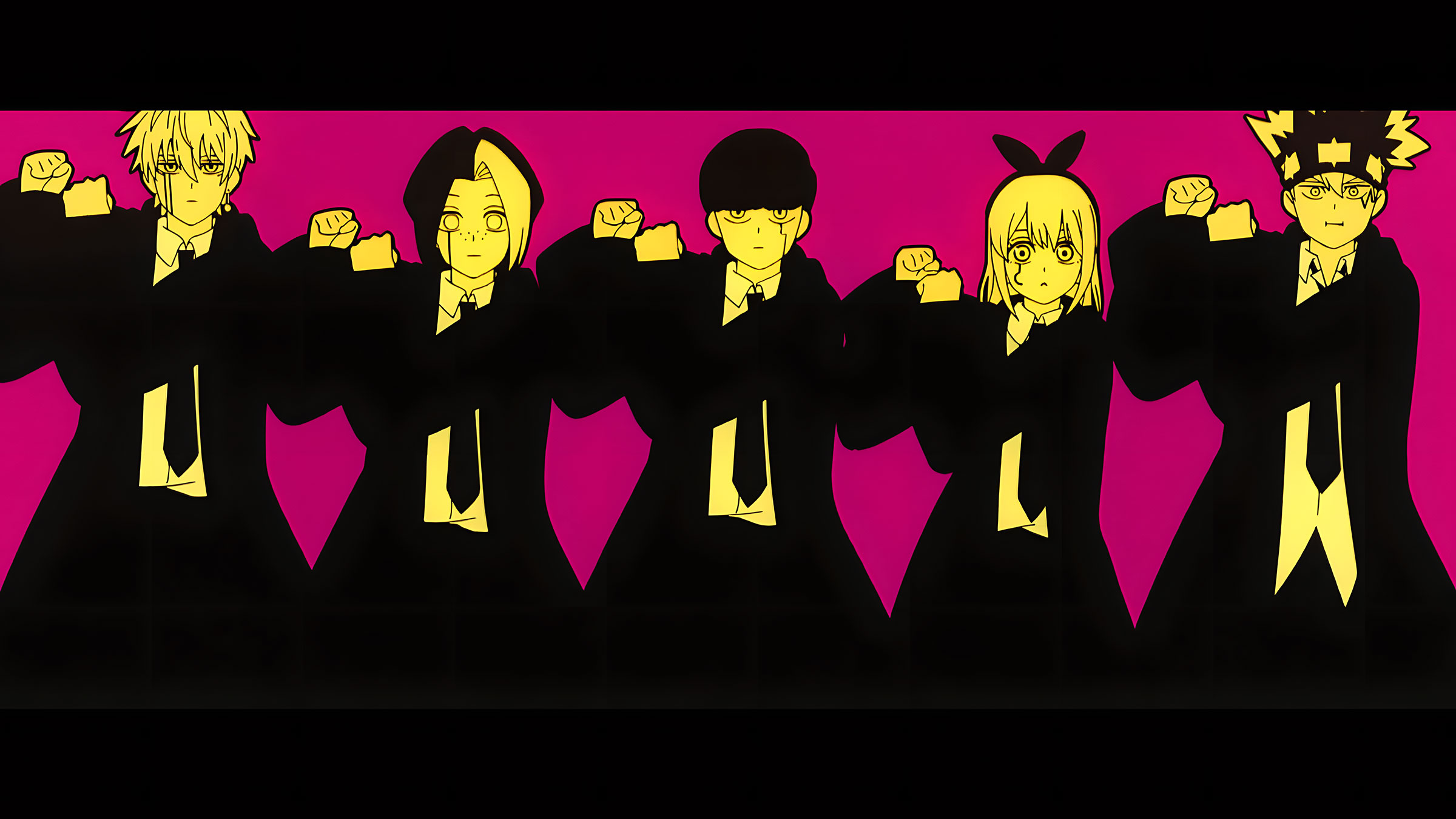

幾原 たぶん息つく暇もない展開になっている。盛り上がりますよ!(笑) 前編のお話は、TVシリーズ最終回の「続き」の冠葉と晶馬がやってきて、図書館で桃果に出会う。そこで「あなたたちが何者なのかを思い出さなければ、世界の乗り換えは完成しない」と告げられる。それが一体どういうことなのかが、後編で描かれます。

――TVシリーズの『ピングドラム』は美しく切ないラストで、きれいに終わっていますよね。そこから続くというのは、ある意味、あのラストの否定でもあるのかなと思いました。

幾原 TVシリーズを好きな人はいるので、そこを否定するとがっかりするだろうとは思っていました。そこの折り合いは作っていくなかで考えていき、今回の劇場版後編のクライマックスに行きつきました。

――楽しみです!

幾原 彼らは、なぜこの世界に今戻ってきたのか。彼らの運命がどう収束するのかを見てほしいですね。![]()

- 幾原邦彦

- いくはらくにひこ 1964年生まれ。東映動画(現東映アニメーション)に入社後、『美少女戦士セーラームーンR』のシリーズディレクターや『劇場版美少女戦士セーラームーンR』の監督を務める。独立後『少女革命ウテナ』『輪るピングドラム』『ユリ熊嵐』『さらざんまい』を制作。幾原ワールドに老若男女を引き込んでいる。

![劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』 [前編]君の列車は生存戦略 幾原邦彦監督インタビュー①](https://febri.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/mainbn1-1-e1650612839232.jpg)