こんな人たちが身のまわりにいればいいのに

――まずは原作の印象から聞かせてもらえますか?

斉藤 今回のお仕事のお話をいただいたことがきっかけで知ったんですけど、読んだらすっかりハマりました。今となっては大ファンで、連載を追いかけています。

――どんなところが斉藤さんのツボにハマったんですか?

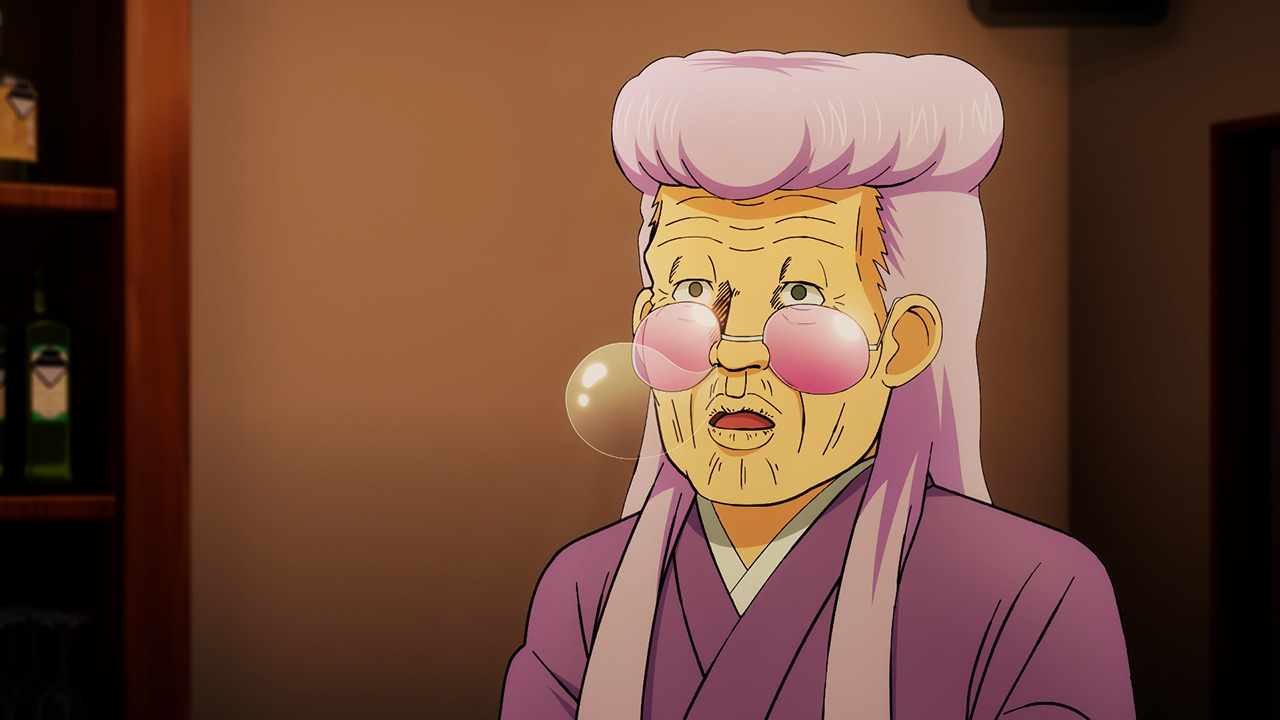

斉藤 描かれている世界が「大人」なところですね。話されている内容のバカバカしさだったり、納得できるところだったりの塩梅みたいなものが、とても「大人」の雰囲気なんです。こんな人たちが私の身のまわりにいればいいのに、私もこの世界に行けたらいいのに……と思わせてくれた。(原作者の)フォビドゥン澁川先生は天才だと思います。

――ちなみにスナックに行ったことは?

斉藤 初めて行ったのは大学生の頃……20歳くらいだったかな。バイト先の先輩に連れて行ってもらったんです。お店の人も、お客さんも仲よくしてくださって、みんなでわいわい楽しく飲んで。それ以来、「スナックって楽しいところだな」とずっと思ってはいたんですけど、当時はなかなかひとりで飲みに行く勇気が持てなかったんですよ。でも、20代の後半になった頃に、ひとり飲みのハードルを越えたところからいろいろなお店に通うようになって、30代になると居酒屋よりもスナックのほうが入りやすくなりましたね。いろいろなタイプのお友達もできましたし、それが役者としての力にもなりました。

「スナックの世界」がちゃんと切り取られている

――そうした経験の中で『バス江』でのお仕事に影響したものはありますか?

斉藤 歌ですね。数年前に雰囲気のいいお店の扉を偶然開けたら、お客様の年齢層が高いカラオケスナックだったんです(笑)。バーだと思って入ったのでビックリしてしまって。でも、そこがとても居心地のいい、40歳を過ぎた私を素敵なお姉様がたが「小娘」扱いしてくれるようなお店で。しばらく通っていたんですけど、今回、バス江ママとしてキャラクターソングを歌うことになったときに、そのスナックのことを思い出したんですよ。

――気になります。

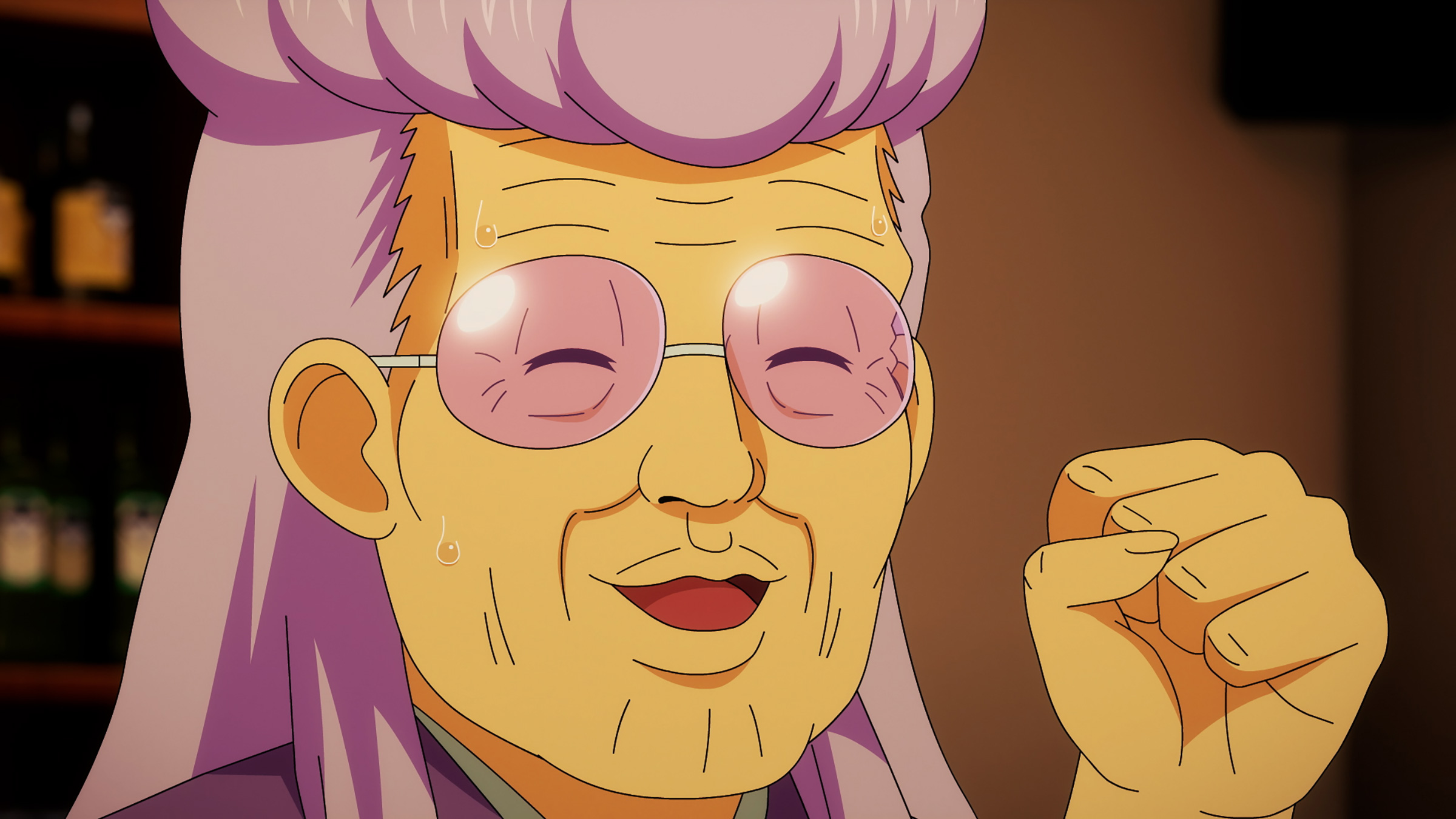

斉藤 キャラクターソング自体はこれまでも歌ってきたんですけど、おばあちゃんの役で歌ったことはなかったんですね。おばあちゃんでキャラクターソングってなかなかないじゃないですか(笑)。どうしたものかと思ったときに、あのカラオケスナックで聞いた、いかに楽なところで声を出すかを重視した、お姉様の達観した歌いぶりを思い出したんです。譜面通りに歌を歌わない。遅れてみたり、ちょっと先に出てみたり、ひたすらに自分の世界観で歌う。それがまた、お上手なんですよね。スナックに行っていたおかげで、そういう年輪を感じられる歌い方を意識することができました。

――なんだかうらやましくなるような素敵なお話です。

斉藤 本当は自分でもお店をやりたかったくらいで、真面目に計画を立てたりもしたんですよ。コロナ禍があったりして、今はストップしているんですけど。でも、自分を成長させてくれた飲食店を、何かしらのかたちで応援できたらな……という思いはずっとあって。そんなときに『バス江』という、スナックが舞台の作品に出ることができて、本当にうれしいですね。作品のテンションも、ちゃんとスナックなんです。あの世界をそのまま切り取っている。

――どういうことでしょう?

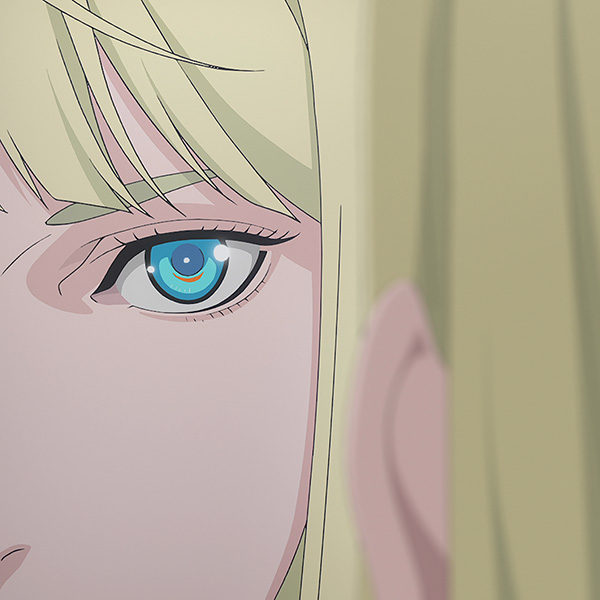

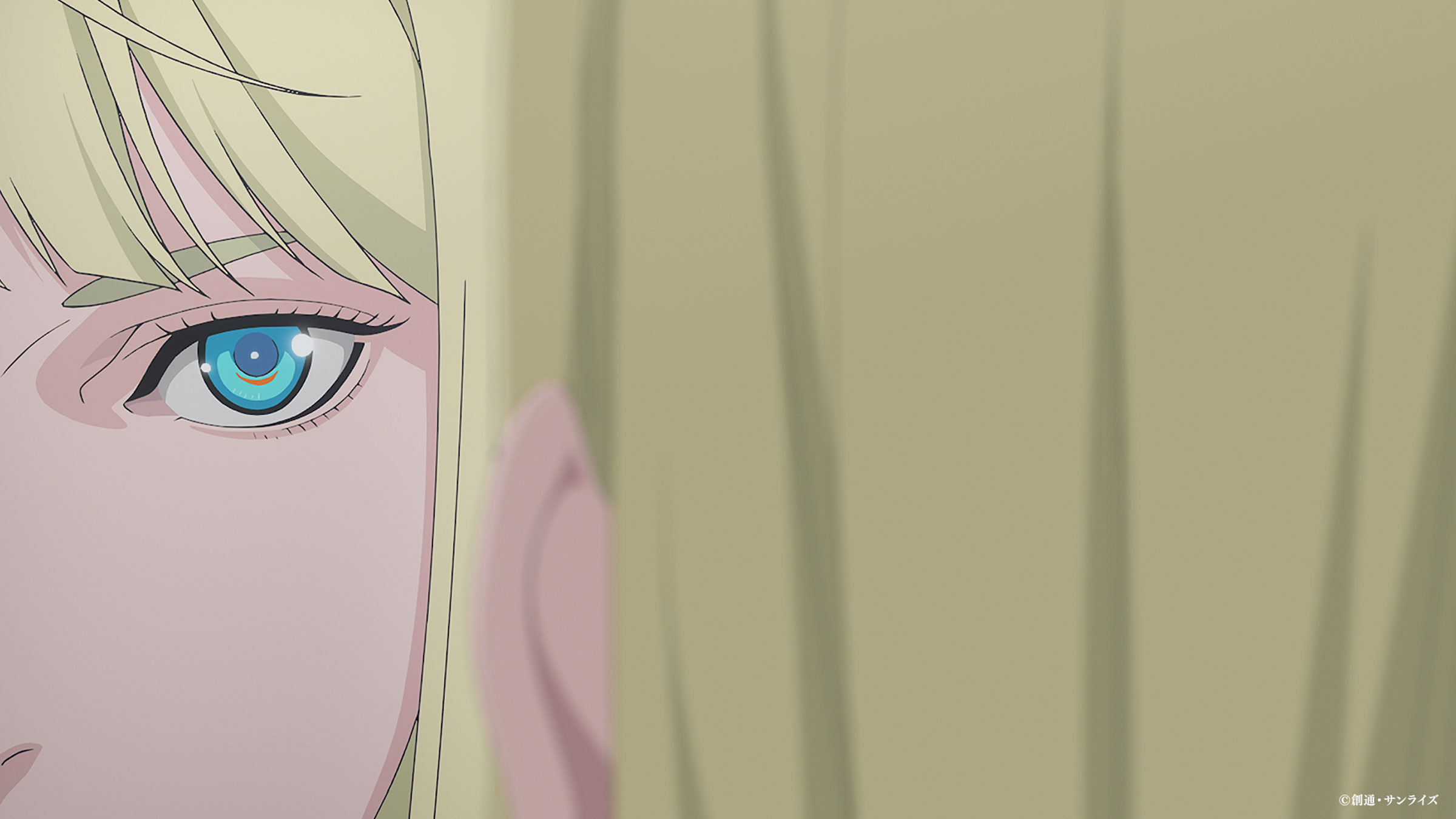

斉藤 最近の作品は全体的に早口なものが多いんです。アニメだけじゃなく、映画の吹き替えでもそう。でも、『バス江』は――とくに第1話はすごくゆったりと作っているんですよ。だから見てくださる方も、もしかしたら最初は違和感があるかもしれない。私も(明美役の)高橋李依ちゃんも、最初はかなりハイテンションな芝居を用意していましたからね。それが監督と音響監督から「ここはスナックなんだよ」と言われて、目からウロコが落ちました。「そっか、この作品の世界は夜なんだ」って。だからもう、なんなら酒を飲める方は手元に用意してもらって、一緒に飲みながら見ていただくと、いい具合なんじゃないかと思います。そういう、日常の面白さが描かれている作品なんですよね。