「今さらアニメ……?」からの衝撃

――まずは『機動警察パトレイバー the Movie(以下、パト1)』に出会ったきっかけから聞かせてください。

京極 じつは、僕はアニメをそんなに見ないで育ったんです。子供の頃はマンガみたいなものを描いたりしていたけど、アニメはジブリや『新世紀エヴァンゲリオン』みたいな、皆が見ているようなものだけで。それが高校のとき、スイッチが入ったように「実写映画」が好きになったんです。進路を決めるときも実写映画の監督になりたいと思って、芸大を選びました。

――アニメファンが出発点ではなく、実写映画からだったのですね!

京極 当時は、岩井俊二さんの『Love Letter』や『スワロウテイル』、庵野秀明さんの『新世紀エヴァンゲリオン』や『式日』とか、少し引いたクールな演出が流行した時代で、それに憧れていたんですね。大学はCGや映画を学ぶ学科に入って、CGを生かせるMVの監督を目指していました。行定勲さんや岩井俊二さんなど、MVも手がける方が映画監督として脚光を浴びていたので。いわゆる「映画青年」でしたね。その頃は、アニメを仕事にしたいという気持ちは全然なかったのですが、19歳のときに友達から『パト1』と『パト2』(『機動警察パトレイバー2 the Movie』)をすすめられて「今さらアニメ……?」と思いながら見たら……衝撃を受けましたね。

――どのあたりに衝撃を受けましたか?

京極 アニメでこんなクールかつ痛快な映画を作っている人がいるんだなと。その頃は言語化できなかったですが、演出家になってから気づいたのは「映画だ」と感じたのは「時間を操っている」ところなのかなと思います。たとえば、TVアニメであれば、チャンネルを変えられないように、20分の尺の中でお客さんを飽きさせない、どんどん展開して引きつけていくような面白さが求められます。でも、「映画」は監督が観客に見せたいもの、感じてもらいたいものに尺を使う。わざと間延びさせたり、お客さんがストレスを感じるくらいイライラする出来事も起こす。そして起こしたあとで、そこから解放されるようなカタルシスを与えたりします。『パト1』でいえば、刑事の松井さんたちが、黒幕と目星をつけた帆場の住んでいたアパートを回るところ。どこも東京の再開発で壊される寸前の廃墟で、松井さんたちが廃墟をさまようシーンが延々と続く。最初に見たときは「主人公以外に、こんなに尺を使うんだ」と驚きました。『攻殻機動隊』でもそうですが、押井さんの作品では、セリフがなかったり、何も起こらない観念的なシーンがありますよね。そういうときに「映画」が持つふくらみを感じます。

――「何も起こらないシーン」は、何を描いていると思いましたか?

京極 テーマを感じさせるような背景です。『パト1』なら、「バビロンプロジェクト」によって東京が再開発されて繁栄していくけれども、その陰で消えていくものがある。これでいいんだろうか、みたいな。ただ時間が長いだけではなくて、その尺を使って「大きいこと」を描こうとするものが「映画」なのかなと思いました。10代の当時はわからないなりに「テレビのアニメとどう違うんだろう?」と考えて、そこからアニメに興味を持つようになりました。

アニメ的な演出ノウハウと

実写の技術が融合したところに

面白さを感じたんです

――『パト1』は公開が1989年とバブル真っ最中の時期でした。京極さんは、この作品で「アニメで映画をやっている」と感じたと。

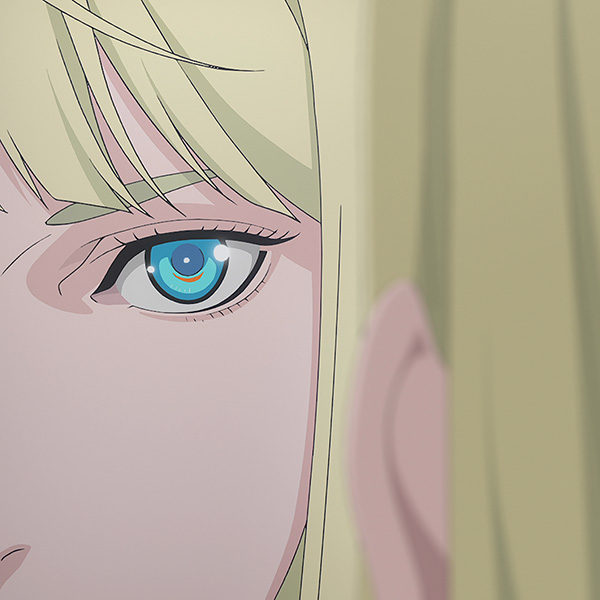

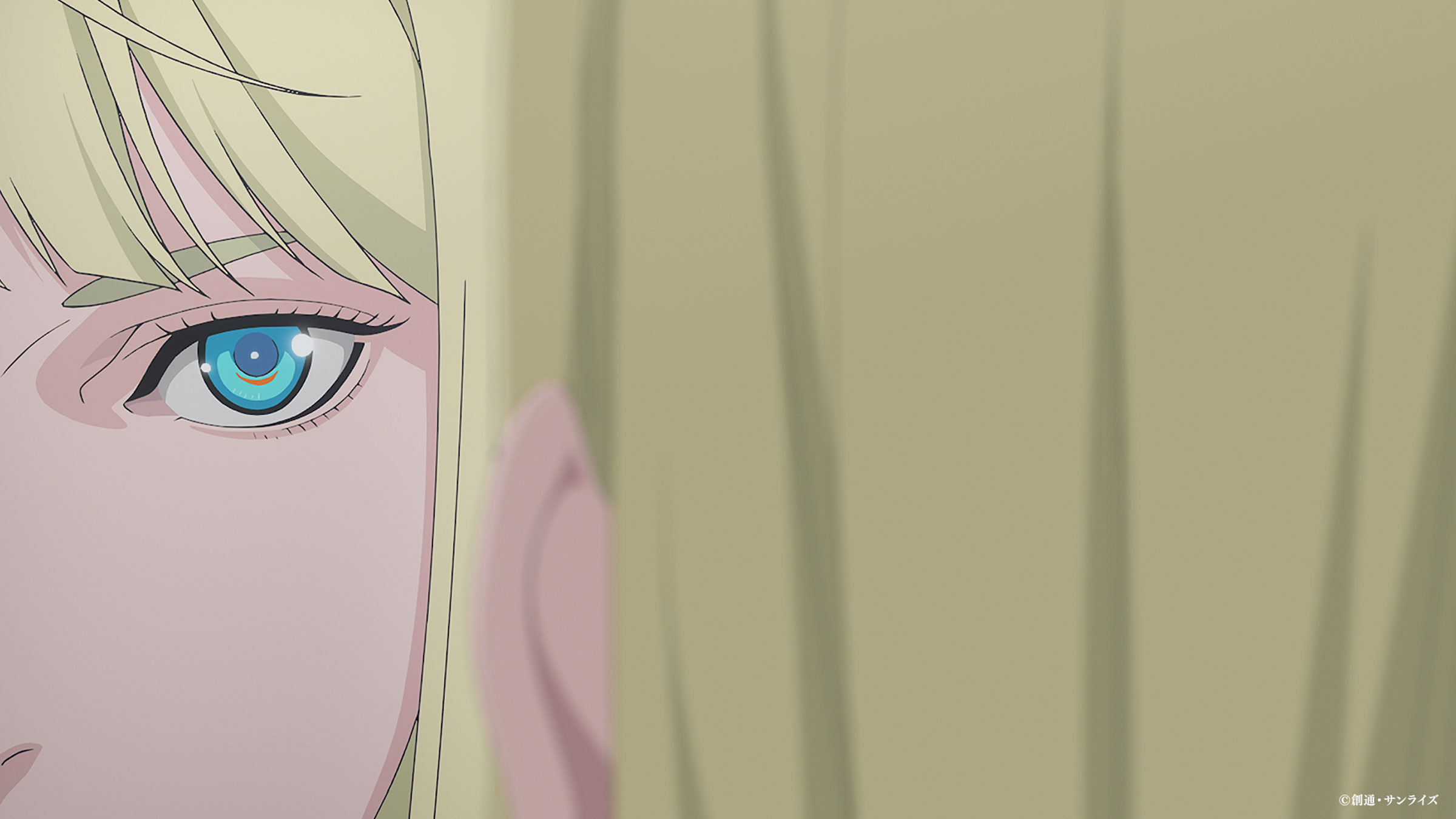

京極 そうですね。僕が作る作品でも、映画のオープニング構成は、冒頭シーンのあとにタイトルが出て、それから本編とクレジットが交互に出るようにしています。そのあたりは押井さんの影響をもろに受けています。あとは『パト1』『パト2』とも、実写の手法をふんだんに取り入れていますよね。技術でいうと、カメラのレンズの概念をアニメに持ち込んでいるのがまずすごいなと思います。望遠や広角、魚眼のレンズみたいな手法は、アニメを作る人は真似したことがあると思うんです。そういう「実写的な意識」がすごいなと。

――実写的な意識?

京極 たとえば、宮崎駿さんは、とにかく絵がうまい人なので、脳内で思い描いたことをそのまま絵として出力して映画を成立させるという、まさにアニメーション映画の王道の作り方ですよね。でも、押井さんは実写カメラ的な技術で現実のような空気感や、キャラクターの存在感を描いたりする。押井さんのアニメ的な演出ノウハウと、実写の技術が融合したところに面白さを感じたんですね。

――映画青年時代に「クールな演出」に憧れて、それが押井監督のアニメにも見られたということでしたが、具体的にはどのようなものだと思いますか?

京極 観客に対するスタンスの違いですね。僕の中ではTVアニメや、のちにフリーランスとして長く参加することになるサンライズ作品の演出って「チャンネルを変えさせないぞ」という、お客さんの顔の真ん前にいるような、前のめりな演出が多い印象があります。お笑い芸人のタイプでも、ぐいぐい笑かそうという人もいれば、引いた姿勢で笑わせる人もいる。クールな演出というのは、ややもすれば、シュールと言われたりもするようなスタンスで、わかりやすさだけでなく新しさを感じさせることが特徴のひとつなんじゃないかなと思っています。そして、その時代には少し浮くくらいの表現が、いつかスタンダードになる。

――なるほど。

京極 一歩間違えたらつまらないと言われてしまうリスクもあるなかで、そういった演出を成り立たせていることについて、学生時代は「クールだな、カッコいいな」と憧れていました。今はどちらのスタンスにもそれぞれ良いところがあると思いますが。アニメに興味を持つようになったのは押井守さんがきっかけでしたが、当時、アニメはまだ遠い存在で、仕事になるとは思っていなかったんです。![]()

KATARIBE Profile

京極尚彦

アニメ監督

きょうごくたかひこ 1981年生まれ。兵庫県出身。CGエフェクト、演出家として『陰陽大戦記』『結界師』などの作品にたずさわったあと、『プリティーリズム・オーロラドリーム』で副監督をつとめ、初の監督作となる『ラブライブ!』で一躍その名を上げた。他の監督作に『宝石の国』『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』『ラブライブ!スーパースター!!』 など。