「弾ける」というキーワードから逆算した物語

――主人公・阿久津が内省していく相手は、人間ではない「ホウセンカ」という存在です。このユニークなキャラクターにはどのような役割を託したのでしょうか?

木下 企画的な観点から言うと、物語の推進力となる狂言回しとして入れました。結果的に、ホウセンカは阿久津とは対照的な性格を持つ、自然のメタファーのような存在になったと思っています。人間の生活を俯瞰して見ているような、ちょっと人知を超えた存在として、阿久津の葛藤や良心の呵責(かしゃく)を浮き彫りにするキャラクターですね。後悔の多い人生を振り返るための話相手として、阿久津とは対極の性格を描きたいなと。

――作中では「植物は記憶を受け継ぎながら人間を見ている」というような解説も入ります。木下監督はもともと植物に対して特別な生命観を持っているのですか?

木下 そうですね。植物にはものすごい種類の生存戦略があって、古代から種子を蒔(ま)いて命をつないできましたよね。それに比べると人間なんて、本当に歴史の浅い生き物だなと思うんです。だから、もし植物のような生き物が人間を俯瞰していたとしたら、きっとこう見えるんだろうな、と漠然と考えていましたね。

――数ある花の中から、なぜ「ホウセンカ」を選んだのですか?

木下 ホウセンカの、触ると種が弾けるという特徴がすごく面白かったんです。その「弾ける」というキーワードとヤクザの人生を組み合わせたら、面白いものができるかなと感じて。そこから逆算して、冒頭の花火だったり、健介の心臓だったり、人生の栄枯盛衰もかけて「弾ける」というモチーフをいろいろなところに散りばめていきました。

――那奈や堤といった、阿久津以外のキャラクターはどのように作っていったのでしょうか?

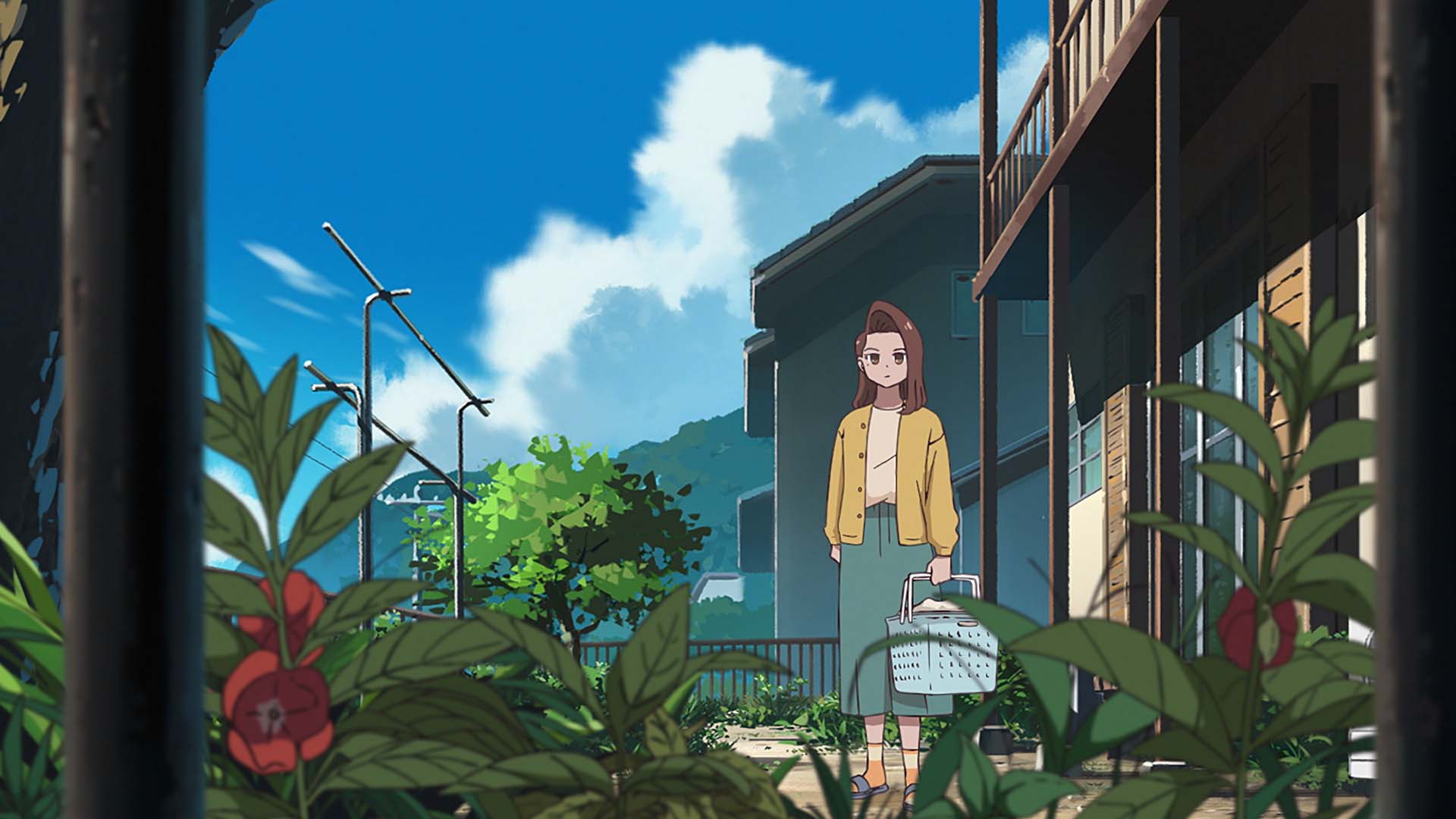

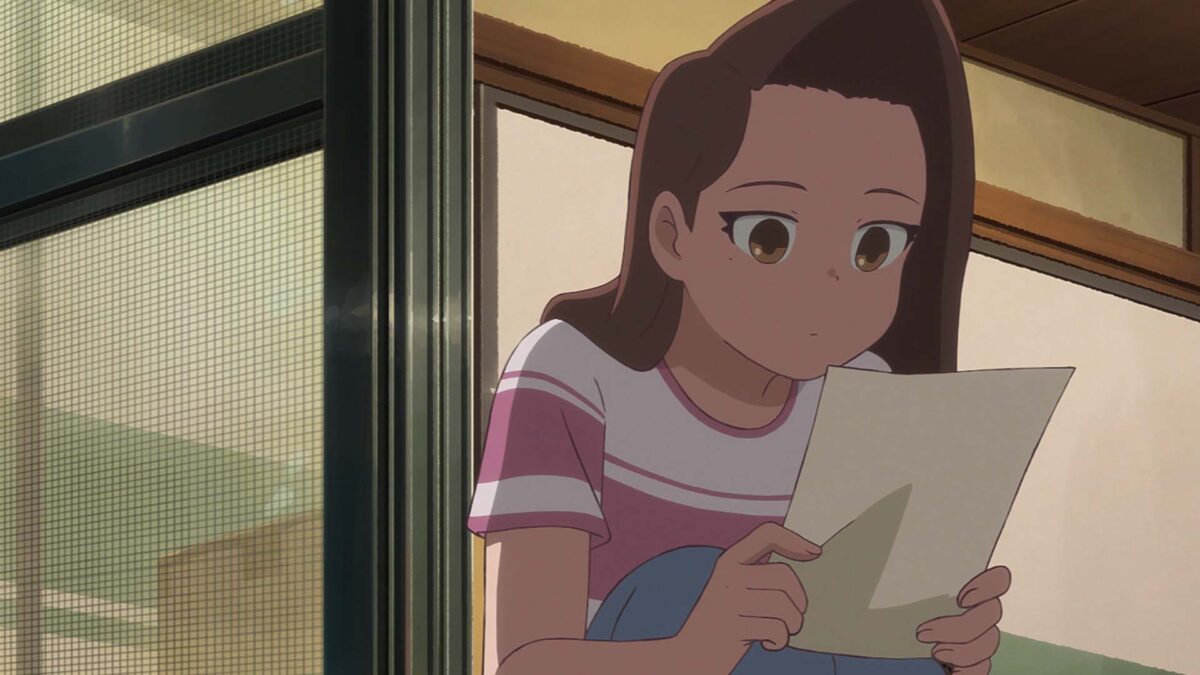

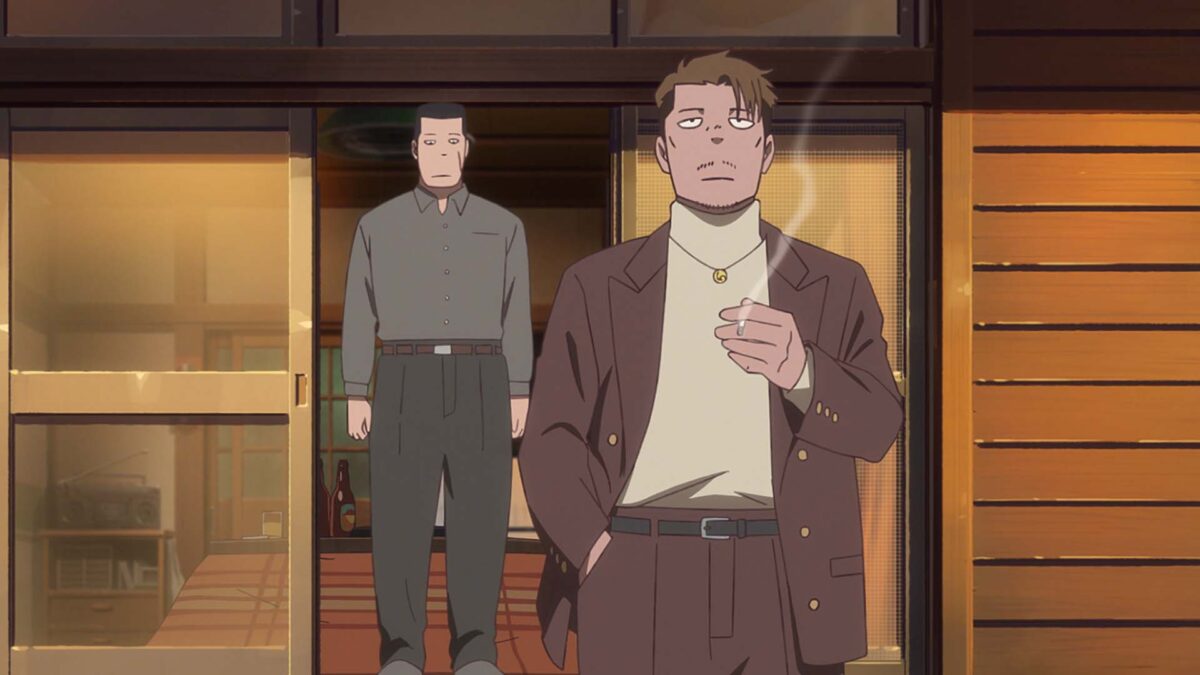

木下 此元さんとブレストした際、まず僕が職業などを決めずにいっぱいキャラクターデザインを描いて渡して、それを見た此元さんが役割を決めてくれたんです。その脚本を読んで、さらに僕が肉付けをしていく、という流れでした。脚本から、那奈は表向きは気丈で明るいけれど隠し事があり、堤は狡猾なヤクザの先輩、健介は無邪気さが残る男の子、といった具合に人物像を固めていきました。みんなどこか脛(すね)に傷を持っていて、そんな彼らが寄り添っている感じを描きたかったんです。

1発目から完璧。小林薫さんの芝居に鳥肌が立った

――続いてキャスティングについて聞かせてください。メインキャストはオーディションではなく、指名だったそうですね。

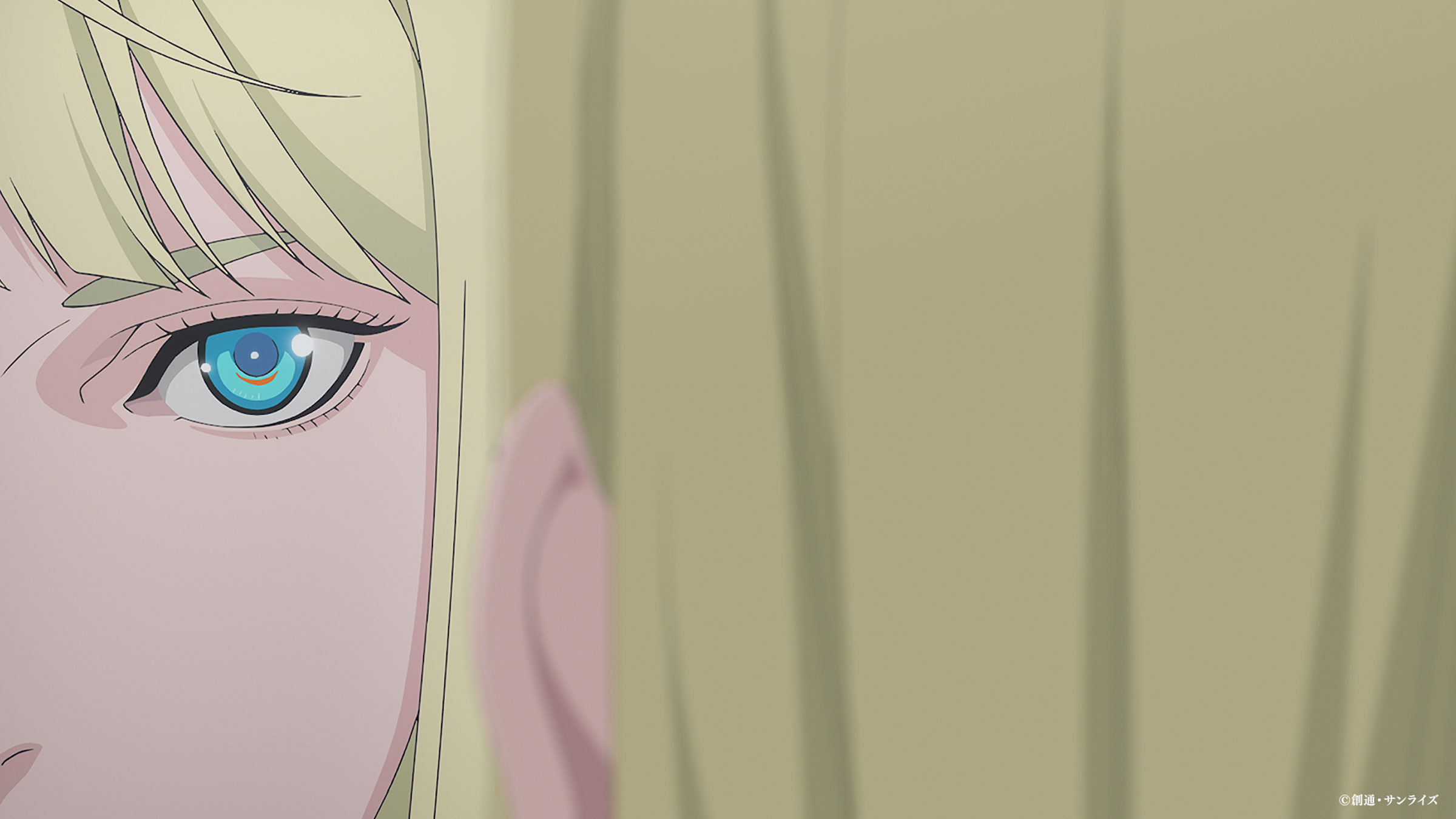

木下 はい、全員指名でした。阿久津は、欲のない朴訥(ぼくとつ)とした男で、自分のペースを持った人間。長身で声が野太く、何を考えているか読み取りづらい雰囲気にしたいと考えていました。なので、現在の阿久津は小林薫さんに、過去の阿久津は声にフレッシュさが欲しかったので戸塚純貴さんにお願いしました。那奈は気丈で明るいけれど、心の奥に弱さを感じる雰囲気がほしくて、力強さと繊細さを併せ持つ満島ひかりさんにオファーしました。ホウセンカは100年以上生きている人智を超えた存在なので、飄々としつつ達観しているトリッキーなお芝居を期待してピエール瀧さんにお願いした流れです。

――個人的にホウセンカのキャスティングは意外でした。含蓄のある老人か、無垢な子供の声になりがちな役どころを、あえてピエール瀧さんの声で演じるのが面白いなと。

木下 ホウセンカは、年輪を重ねたうえで、ものすごく皮肉を言うおじいちゃん、という感じにしたかったんですよね。あまり幼さは出したくありませんでした。

――本作はプレスコ(先にセリフを収録し、それに合わせて絵を作る手法)で制作したそうですが、収録でとくに印象的だったことはありますか?

木下 小林薫さんに初めてお会いしたときのことは強く印象に残っていますね。それまではドラマや映画でしか拝見したことがなかったので緊張していたのですが、実際にお会いするとすごく優しくて柔和な方で、ホッとしたのを覚えています。収録前に1時間ほどお話したんですが、言葉数は少ないながらもたくさん質問をされて。「俺はあんまり演技しなくてもいいと思うんだよな」とぼそりとおっしゃっていて。正直、僕にはその真意がよくわからなかったんです(笑)。でも、いざやってみたら、1発目がもう完全にあの老いた阿久津の声だったので……。

――とくに冒頭の、本当に死にそうな寝息はすごかったですね。

木下 そうなんですよ。小林さんのお芝居の力に、まずびっくりしました。1発目から完璧で想像をはるかに超えてきて、収録ブースにいた人間が全員飲まれた。圧倒されたのを覚えています。あれで一気に物語に引き込まれますよね。

一挙手一投足を、自分で演じて作画に起こした

――一方で、アニメーションとしてとくにこだわった部分はどこでしょうか?

木下 今回は頭身の高いキャラクターによる日常芝居が多かったので、そこはすごくこだわりました。ラーメンを食べる芝居、座る芝居、タバコに火をつけるアクションとか、作画にすると意外と難しいんですよ。なので、そういうシーンはすべてを自分で演じてみて、ビデオに撮って、それを観察しながら作画に起こしています。

――当時のヤクザっぽい雰囲気や仕草を出すために、任侠映画なども参考にしましたか?

木下 伊丹十三監督のヤクザものは見ました。ただ、阿久津はヤクザ然としたヤクザではないので、あまり誇張してオラオラした感じを出すのではなく、どちらかというと北野武監督の映画に近いような、演技しすぎない自然な感じのラインを目指しました。

――ありがとうございました。後編では、監督自身がとくに印象深いと語るシーンの制作秘話や本作に込めたテーマ、そして2度目以降の鑑賞の楽しみ方について伺います。![]()

- 木下麦

- きのした・ばく アニメーション監督、演出家、アニメーター。2021年にTVアニメ『オッドタクシー』で監督・キャラクターデザインとしてデビュー。社会の片隅で生きる人々をリアルな筆致で描いた同作は国内外で高い評価を獲得し、第25回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門新人賞を受賞。細やかな日常芝居の演出に定評があり、最新監督作『ホウセンカ』では、脚本・此元和津也と再びタッグを組む。