当時の自分や今石監督のドキュメンタリーにもなっている

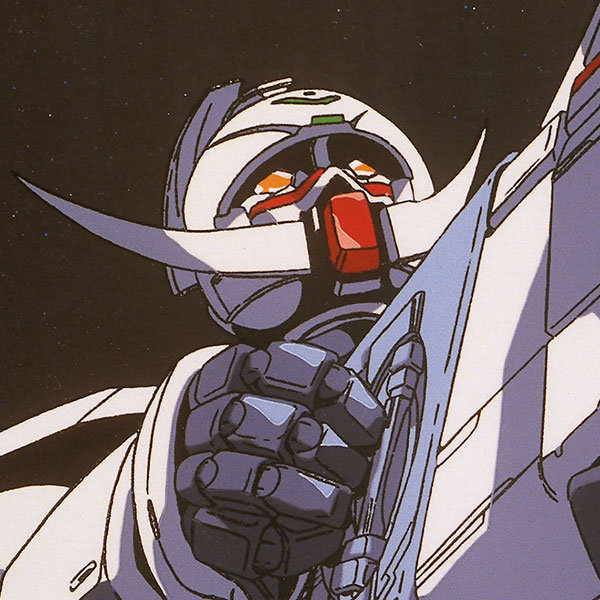

――3本目は、今石洋之監督のTVシリーズ『天元突破グレンラガン(以下、グレンラガン)』です。中島さん自身がシリーズ構成・脚本を担当した作品ですね。

中島 間違いなく、自分にとってターニングポイントとなった作品でした。『グレンラガン』が評価されたからこそ、会社を辞められたというのもありますし(笑)。

――あらためて振り返って、『グレンラガン』はどういう作品だったと思いますか?

中島 僕ら世代にとって、ガイナックスは特別な存在だったと思うんです。というのも、彼らは1981年に「DAICON 3(※)」で出てきた。要するに、ほぼ同世代の人たちがほぼ同じような感覚で、同じような面白さを追いながら成功した、という感覚があるんです。中でも庵野秀明さんはすごいと思っていたんですけど、『新世紀エヴァンゲリオン(以下、エヴァ)』のときに、自分の志向性とは違うと感じたんです。

- ※大阪で開催された第20回日本SF大会の愛称。その開会式のオープニングアニメーションを担当したメンバーによって、のちにガイナックスが設立される。

――志向性の違い、ですか?

中島 高校演劇の頃から別役実さんや清水邦夫さんの不条理劇が人気でしたし、80年代の小劇場ブームもそういう抽象性、不条理性をよしとする風潮がメインだった。――ただ、それに対して個人的に辟易(へきえき)していたところがあったんですね。僕は話に起承転結があって、見ている人の感情が登場人物に乗っかって、最後にはカタルシスがある、そういう活劇が好きでした。だから『エヴァ』がああいう作品になって、それに多くの人が心を動かされた、ということに「あ、なるほどね」と思う一方で「アニメで不条理をやるんだ」という思いもあったんです。庵野さんの作品作りに対する姿勢だったり、完成した作品はすごいと思ったんですが、でも「Not for Me」だったんです。

――自分の目指しているところとは違う、と。

中島 そういうときに、今石さんと『Re:キューティーハニー』でご一緒することになって。そのときにすごくウマが合って、しかも次にTVシリーズをやるというので、話を聞くと「二世代の話をやりたいんだ」と。「初めは城を攻撃していた側の人間が、その後、城を守る話がやりたい」と言うわけです。それって、まさにガイナックスの話だなと思ったんですよね。庵野さんたち、オタク第一世代がやりたいことをやってきたあとに、今は城を守る側になっている。そこから今度は今石さんたちが城を攻める側になるんだ、と。それを聞いて、今石さんとなら『エヴァ』の影響力みたいなものを吹っ切って自分の書きたいものを――活劇的な、テンションの高いロボットアニメを作れるかもしれない、と思ったんです。

――なるほど。しかも、それが成果として今も残っているのはすごいことですよね。

中島 そうですね。やってよかったし、自分の道を切り開いてくれた作品です。と同時に、当時の自分や今石さんを取り巻く状況のドキュメンタリーにもなっていると思うんです。表現者としての切実な思い、とでも言うんですかね。そういう部分が作品の強度につながっていると思いますし、長く愛されている一因じゃないかと思うんですよね。個人的な立場で言えば、世代的にはオタク第一世代の側なのに、裏切者の不動明として、今石さんの側につくのもちょっと楽しいな、と(笑)。

カミナの再登場を思いついたとき、歯車がかみ合った感覚があった

――『グレンラガン』で得た手応えで、のちのお仕事に影響を与えたものはありますか?

中島 五七調の名乗りですね。じつは、それまで演劇のほうで散々やっていたので、今石さんから「やってほしい」と言われたときはあまり乗り気じゃなかったんです。でも、いざやってみると、思いのほか若い人たちが食いついてくれた。作中で五七調といえば、やっぱりカミナだと思うんですが、まさかあそこまで人気が出るキャラクターになるとは思っていなかったですし、自分が思っていた以上に五七調は日本人になじむんだな、と。

――リズムの気持ちよさがありますよね。

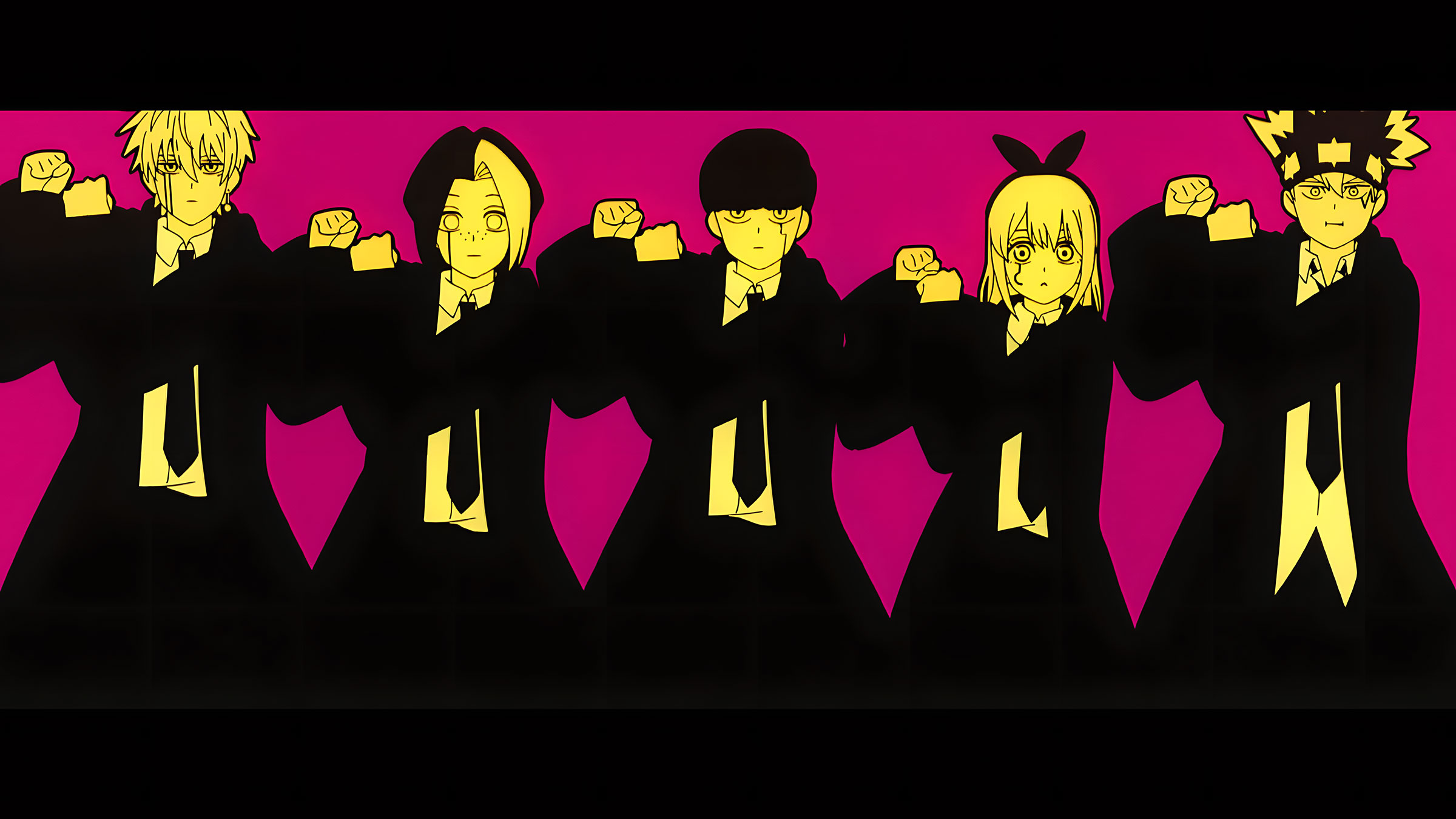

中島 その後、劇団☆新感線の『五右衛門ロック』で、主要メンバーが五七調の名乗りをやるのがクライマックスの見せ場になったんですが、それも『グレンラガン』が楽しかったから、こっちでもやっちゃうか、と思って書いたものだったんです。結果的にそこがものすごくウケたし、あらためて自覚的に取り込むようになりましたね。あと自分は「ああ言えばこう言う」というスタイルが好きで、セリフの応酬というか、積み重ねでアウフヘーベン(※止揚=しよう、対立する考え方やものごとからより高い次元の答えを導き出すこと)できるといいな、という思いがある。そこを突き詰めようと思ったのが『キルラキル』だったりします。

――ちなみに『グレンラガン』の中で気に入っているエピソードは?

中島 第26話(「行くぜ ダチ公」)ですかね。あそこでもう一度、兄貴(カミナ)を出そうと思いついたときに、カチッと歯車がかみ合った感覚がありました。僕は立教大学の心理学科を卒業しているんですが、ちょうど息子が思春期の頃に、恩師が大学の総長に就任されたんです。思春期の子供にどう接するべきなのかを考えていたタイミングで、ご挨拶に伺う機会があったんですが、そのときに――当時の話ではあるんですが、「(大学の)男子学生と女子学生では(見方によっては)男子のほうが苦労している」という話を聞いたんですね。女子は、16色の色鉛筆から1色を選べと言われる。でも、男子は256色ある色鉛筆から1色を選ばなければいけないんだ、と。将来の可能性が制限されているぶん、女性のほうが判断に迷わなくて済むんじゃないか、ということですね。もちろん、女性の進路が限定されているということそのものに問題はあるし、それをよしとしているわけではない。ただ、それはそれとして、判断するときの困難の例えとしてそう言われた。

――なるほど。

中島 256色から選べと言われると、人は途方に暮れる。それを聞いて「可能性の残酷さ」みたいなものがあるんだな、と。もともと『グレンラガン』のターゲットが中学生だと聞いたときに「可能性の地獄」みたいな話をやろうと思っていたんです。それが第26話の多元宇宙ネタに結びついて、うまく歯車がかみ合った。カミナの「『もし』とか『たら』とか『れば』とか、そんな思いに惑わされるな。自分が選んだひとつのことが、お前の宇宙の真実だ」。あのセリフが書けたのは、よかったなと思います。![]()

KATARIBE Profile

中島かずき

脚本家

なかしまかずき 1959年生まれ、福岡県出身。編集者として働くかたわら、劇団☆新感線の座付作家としても活躍。2004年に『Re:キューティーハニー』で初めてアニメの脚本を手掛ける。最近の主な参加作に『BNA ビー・エヌ・エー』『バック・アロウ』など。