「双葉×香子」ではデコトラを描きたかった

――後半パートに入ると、一気にレヴューシーンのラッシュとなります。その先陣を切るのが「双葉×香子」ですね。

古川 TVアニメでの双葉は、当初、もっとヤンキーっぽいキャラにしたいなと考えていたんです。結果的には今の形に落ち着きましたが、劇場版でどうしようかとなったときに、結局はこのふたりって何をしてもどっちつかずになるというか、決着がつかないんですよね。香子がセリフとして言っていますが、このふたりってまさに「しょうもない」んです(笑)。もともとがそれくらいにグダグダな関係性なので、いっそのことそれを昭和歌謡的な男女の関係に見立てようかなと思いました。

――なるほど。たしかに双葉と香子は「男女の痴情のもつれ」という言葉がしっくりきます。

古川 僕はもともと映画監督の鈴木清順さんの作品が大好きなんですね。撮影スタジオの力がまだ豊かだった頃の『東京流れ者』(1966年公開)等の作品では、ものすごいきらびやかなセットを組んでいて、もうほぼ演劇なんです。そのスタイリッシュなテイストはTVアニメのときから意識していたのですが、劇場版ではそれを拡張したものをやりたいと思って、それを持ち込んだのがこのレヴューシーンなんです。

――まさに昭和感が満載のセットですね。

古川 これまでワガママを言えなかった男が初めてワガママを言うっていう痴話喧嘩を現代劇で語るには尺が足りないなと思ったんですよね。情報が圧縮されたウェットな会話って、完全に昭和の「演歌の様式美」の世界なので、だったらビジュアルも昭和で覆わないといけない。もともとイメージしていた「ヤンキー」と「昭和」は相性も抜群ですし、これはいいなと。そしてもうひとつ僕がやりたかったのが「デコトラ」なんです。

――え? なぜ「デコトラ」なんですか?

古川 デコトラのディテールをしっかりと描写したアニメーション作品って、これまでに少ないじゃないですか。少なくとも僕は見たことがないので、やってみたいと思っていたんです。「昭和」や「ヤンキー」というアイコンとも親和性が高いですし、なによりデコトラなら歌詞をそのまま画面に入れられる。これは『レヴュースタァライト』向きだなと思いまして。つまり、「舞台セット」として機能しやすい素材だからです。

――たしかにデコトラには歌詞が貼り付けられていましたが、違和感はなかったです。なにより3DCGで描かれたデコトラは大迫力でしたしね。

古川 わかりやすく3Dマテリアルを使った情報量のある高密度なシーンをやっておきたかったというのもあります。最初に3DCGによる高密度な画面を用意しておけば、そのあとがほぼ手描きだとしても、なにかすごい情報量のある映画を見た錯覚に陥るんじゃないかと思って(笑)。最初のレヴューシーンなので、ハッタリを利かせたいという打算もありましたね。結果として、わかりやすいレヴューになったのかなと思います。

「まひる×ひかり」はキャスト陣の気持ちを代弁

――続いてのレヴューは「まひる×ひかり」です。これはTVアニメでは実現しなかった組み合わせで、ファンとしてはうれしい展開でした。

古川 そうですね。このレヴューも前提としてはわかりやすさを重視していてTVアニメの野球盤から引き続いて、今回はスポーツ競技大会を舞台としています。なじみのあるビジュアルと雰囲気なので、お客さん的には「なるほど。今回はこんな調子ね」と感じると思うんですけど、レヴューが進行していくにつれてだんだんと不穏な空気が流れ始める。

――ひかりの上掛けが落とされたにもかかわらず、まひるが追求をやめないんですよね。これまでのルールが通用しない。

古川 そうです。まひるはひかりのことがずっと嫌いだったという発言もあって、「もしかしたら本当に命のやりとりをしているのかもしれない」と思ってもらいたかったんです。ご存知の通り、結果的にはまひるの演技だったということで落ち着かせてはいるんですが、ちょっとピリつきますよね。

「なな×純那」はビジュアルに特化

――演技ではありましたが、まひるの気持ちがよく伝わってくるレヴューでした。ひかりが一向に舞台に乗ってこないですから、怒るのも当然かなとさえ思います。

古川 劇場版のシナリオを作る前に、キャスト陣にインタビューをする機会があったんです。そこでとあるキャストさんが語ったジレンマが印象に残っているんですよ。以前、ある舞台に臨んでいるときに、彼女のモチベーションの高さと周囲の熱量との間にとても大きなギャップがある状況を経験したことがあったそうです。僕はそれを聞いて、きっとすごく悲しかっただろうなと想像したんです。演技のうまい下手とは別の問題として、そもそも真剣に舞台や自分と向き合ってくれないのはたまらないのではないか? まひるの演技と同じように「なんでお前は舞台に立つんだ?」と思ったのではないかと。

――なるほど。それともうひとつ印象的だったのは、まひるの「舞台に立つのが怖い」という気持ちですよね。

古川 キャスト陣へのインタビューで天堂真矢役を演じている富田麻帆さんがおっしゃっていたのですが、彼女は子供の頃からずっと舞台に立っていますから「ある種の怖さ」は経験値で克服できているのではないかと思っていました。でも、実際にはいまだにずっと怖さと共存しているそうです。その感覚を劇中にも取り込もうと思ったんです。

――そうだったんですね。まひるの言葉は舞台に立つすべての役者さんの気持ちを代弁しているとも言えるんですね。

古川 そうだと思います。実際、まひる役の岩田陽葵さんは劇場版のアフレコの際に泣いていましたから。あとで理由を聞いたら、あまりにも自分と重なる部分が多すぎると言っていました。この作品の特殊性は、キャスト陣がそのままイコールで舞台に立つ女優であるという点なので、そういう重ね合わせに注目してみるのも面白いのかなと思います。

――次は「なな×純那」です。このレヴューの舞台は聖翔音楽学園を模したセットで、衣裳は軍服です。

古川 このふたりはあえて「わかりやすい」ビジュアルに特化させました。じつは「ななちゃんに軍服のような別の衣裳を着せてみたい!」という願望はTVアニメの頃から抱いていたんです。だって絶対にかっこいいじゃないですか。ただ、TVアニメの段階で「別衣裳を着たキャラクター」をやってしまうと、12話完結で9人もメインキャラクターがいる作品ではどうしてもキャラがブレてしまうんですよね。でも、TVアニメと総集編を経た今であれば、どんな衣裳を着ても問題はもうないなと思って、それで今回はあらゆるキャラクターたちに扮装してもらって、その役柄で寸劇をやってもらっています。

――なるほど。お客さんが望む「役柄」として、いわば舞台を演じているんですね。

古川 そういうことです。「視聴者の見たい彼女たちの舞台での違った姿」、その期待にはちゃんと応えたいと思って制作しました。

――ななから刀を差し出され、自決をすすめられてからの純那の覚醒がなんとも印象的です。

古川 これはななの二刀流の人気を受けて考えたシークエンスですね。今回のレヴューではそのうちの一振りで純那に「演者としての自決」を迫るという展開を思いつきました。そのうえで、今度は純那がそれを自分の武器として「自分の言葉」とともに挑んでいくのはアツいだろうと。面白いのは、ななが自分で刀を差し出しておきながら、そのすぐあとに「私の刀、返してよ」って言うところで、ダビング室で思わず「いやいや、お前が渡したんだろ!」って、つっこんじゃいました(笑)。

――ああ、それは僕も同じツッコミをしましたね。

古川 ですよね! この作品の良いところは「ツッコミどころ」がたくさんあることだと思っていて、そこは大事にしているんです。やっぱり「おいおい!」って言える作品のほうがいいですからね。他にも意図的にツッコミどころを作ったのが、最初の「なな×全員」のレヴューシーンです。最後にななちゃんが「なんだか強いお酒を飲んだみたい」と呟くんですが、それに対して純那がすごく真面目に「私たち、未成年じゃない?」って返すんです。「なぜそこでマジレス?」って思いますよね(笑)。でも、そういうことを意図的に組み込んでいるのが『レヴュースタァライト』っぽいかなと思うんです。

「真矢×クロディーヌ」でアクションのピークを想定

――続いては「真矢×クロディーヌ」です。これはもう大迫力のアクションシーンが魅力でした。

古川 おっしゃる通り、ここに映画のアクションのピークを持ってこようと思って作りました。このレヴューシーンの演出を担当したのは副監督の小出卓史君なんですけど、彼には「第3話の究極バージョンを作ってほしい」とお願いしたんです。TVアニメ第3話のレヴューシーンも小出君に担当してもらったんですけど、あのレヴューシーンはお客さんからの人気もすごく高いんですね。僕はそれを真矢役の富田麻帆さんの歌唱と小出君の才能の結果だと捉えているんですけど、さらに今回はクロディーヌ役の相羽あいなさんも加えて、その上をいくレヴューを期待しました。尺もいちばん長くていいからと、とにかく派手なものをオーダーしたんです。

――見事なレヴューシーンでした。

古川 いやもう、本当ですね。このレヴューに関しては、脚本会議の際に「このふたりはともに落ちていく炎です」というメモを僕から脚本の樋口達人さんに渡したくらいで、絵コンテ以降は小出君にまかせっきりだったんです。

――そうなんですね。その「ともに落ちていく炎」というイメージはどこから生まれたんですか?

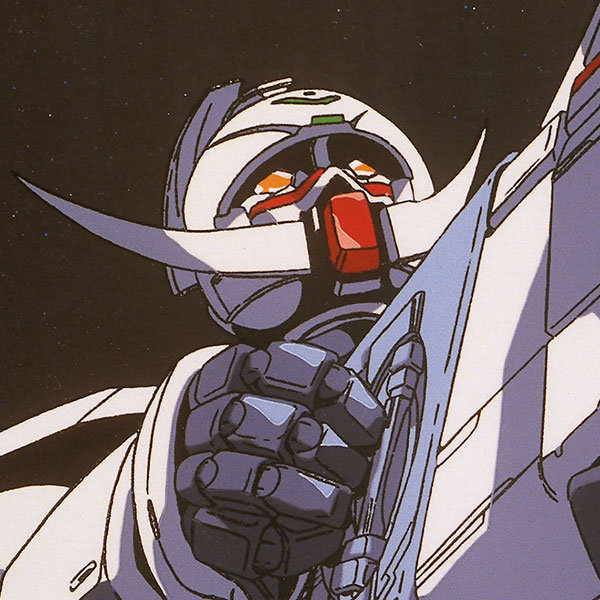

古川 このふたりは舞台に生きることをなによりも優先していて、かつライバル関係ですよね。そんなふたりが簡単に幸せになれるわけはない。ふたりはそれをわかっていてもなお燃焼し続けるだろうなと考えると、これは落ちながら燃え続けているんだと感じたんです。そのキーワードを樋口さんに膨らませてもらい、さらに小出君に演出してもらったところ、どこか富野アニメのようなフィルムになりました(笑)。強い感情がものすごいスピードでやりとりされて、会話のつながりを超えてどんどんスピードアップしていく感じです。僕のなかでは『機動戦士ガンダムF91』に通じるところがあって、もう最高だなと。小出君には感謝しかないです。

――劇中にはキリンが己を燃やしながら落下するシーンも描かれています。これはつまり、観客も演者も落ちていくということですよね。

古川 そうですね。これはエンタメの世界に限ったことではないと思いますが、プロジェクトの達成なり試験なり、人生には目的のためにすべてを燃やし尽くして灰になろうとする瞬間ってあるじゃないですか。観客は観客の、演者は演者の立場でそれぞれに燃焼することもあると思うんです。「舞台に火を入れる」という行為とはそういった共犯関係によって成り立っていると思っています。「トマト」は観客が燃えて落ちたあとに残されたモノ、それを「食らう」覚悟が演者を舞台に立たせている構図です。

――そう考えると少しゾッとしますね。

古川 僕が映画を作るうえでやりたいことのひとつに、お金を払って怖い体験をさせたいというのもあるんです。エンターテイメントとして明快な作品を見て、スッキリした気持ちで映画館をあとにするのもいいのですが、野菜キリンに代表されるような「ある種の異常さ」にドキッとさせられたり、胸に何かがつっかえた状態で帰路に着くのも、それはそれでいいですよね。僕はむしろそういう作品が好みなので、お客さんにもちょっとお裾分けしようかなと(笑)。

――なるほど。ありがとうございました。では、続く第3回では、劇中最後のレヴューシーンと本作の総括をお伺いします。引き続きよろしくお願いします。

古川 よろしくお願いします。![]()

- 古川知宏

- ふるかわともひろ スタジオグラフィティ出身で、現在はフリーのアニメーター・演出家。『戦う司書 The Book of Bantorra』や『戦姫絶唱シンフォギア』など、多くのアクション作品にアニメーターとして参加。また『輪るピングドラム』では絵コンテと原画を、『ユリ熊嵐』では副監督も務めるなど、幾原邦彦監督作品においては中核メンバーとして携わっている。