「ここではないどこか」へと至るための意欲作

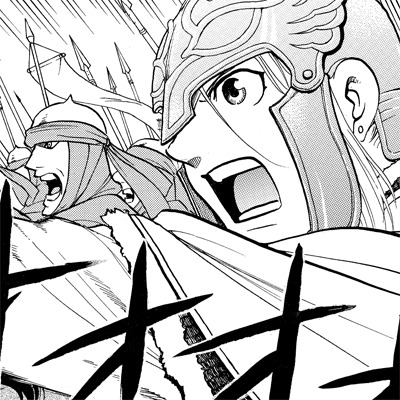

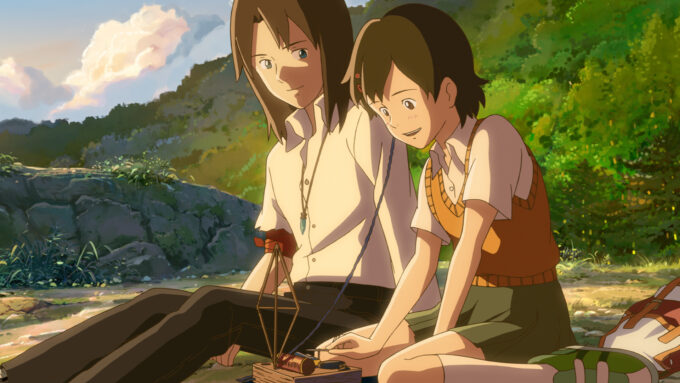

本作はそのルック(見た目、画面の雰囲気)から「ジブリっぽい」と言われた。『ピクトアップ』2011年6月号では、作画で動きを表現するためにジブリや細田守の絵コンテを見て秒数を計って作ったとも言っている。だが、宮崎駿は『ナウシカ』や『ポニョ』をはじめ強烈なキャラで映画を牽引してきた作家である。対して新海は、自作では凡庸な外観にしてキャラ立ちさせないように気をつけている、と語っている(『オトナアニメ』vol.4)。新海作品には「宇宙と地上に引き裂かれた恋人」といったシチュエーションが生む悲哀はあっても、キャラクターそのものの魅力は立てていない。これのどこが宮崎的なのか。キャラや設定、物語の筋立ては借り物やありがちなものでも気にしない割り切りと、美術やコンポジットに対する異様なこだわりのアンバランスさ。見たこともない造形や動きを見せるのではなく、見たことがあるものをいかに美しく見せるのかに執着する。「世界はこう見える」ということに関心はあっても、「世界はこのように成り立っている」という原理に関心はない。それが『ほしのこえ』から一貫した、新海の作家性である。

新海誠はジブリや細田と違って「東洋のディズニー」を目指した東映動画の理想と歴史を背負おうともしていない。もっと個人的な場所から始まっている。新海が描きたいことは、宮崎駿が映画にしていないことでもある。それが例えば村上春樹の初期作品から来ているというアスナの寂しさ、孤独さなのだ(『サイゾー』2011年5月号)。新海作品の人物の多くは「今ここ」に満足せず、「ここではないどこか」を希求する。アスナもだ。それは作家の似姿だろう。会社員時代に自分の望む作品を作りたいと思ってサラリーマン生活を捨て、毎作品ごとに「もっと多くの人に届いてほしい」と語り、そのための表現を試行錯誤する。村上春樹や宮崎駿のようなメジャーの領域こそが、彼にとってのアガルタ、異界なのだ。ただ、揺れ動いてはいる。身の丈にあった作品を作ったかと思えば、ヒットを狙った作品を作る。と思えば、また小さな世界に閉じた佳品を作る。その繰り返しだ。なぜ「ポスト宮崎駿」なるメディア御用達の言葉が使われるのか。売れたい、誰もが知る作品を作りたいという彼の野心が、そのフレーズを召喚してしまうのだ。それこそが新海ファンに違和感をもたらすものでもある。新海の野心は、ファンが彼を愛する理由、「小さな世界を、切なく彩ってほしい」という願いとはかけ離れている。

新海作品において、願いは半分ほどしか叶えられない。『雲のむこう、約束の場所』ではヒロインは長い眠りから目覚めるが恋心を失い、『星を追う子ども』ではモリサキは亡き妻とひととき逢瀬できるが長くは続かない。『言の葉の庭』ではふたりの想いは通ずるが、物理的には離れて住むことになる。新海自身にとってもそうではなかったか。『星を追う子ども』はそれまでの男性ファンの多かった状態から、10代から20代の女性の観客を獲得した作品になった。けれども旧来のファンからは拒否反応もあった。新海にとっても、やってみたかったことをやって気は済んだが、納得はしていなかった――だから次回作『言の葉の庭』を作るときには「言い訳のいらない作品にしよう」と決意した(『アニメスタイル004』)。結果、尺としては『星~』の半分以下の『言の葉の庭』が、新海史上最大の興行収入の作品となった。

『星~』に込めた新海の願いはそれだけではない。新海は、本作制作のきっかけとして、『秒速5センチメートル』公開後に国際交流の仕事で中東にて生活し、イスラム圏で『秒速~』を上映したときの体験を挙げている。日本の学生生活のようなドメスティックな場面ばかりが登場する作品を、海外の人に本当に楽しんでもらえたのだろうか? そのことが、「次は観る人が普遍的に楽しめる作品にしたい」と思わせた(『パピルス』2011年7月号)。では、それを試してみた本作の公開後には、どんな心境になったか。「『秒速~』みたいに日本で生活しているひとにしか分からないようなディティールを撮りためたような作品が、全く文化の違う海外で「これが一番好きだ」と言ってもらえるというのは、「ローカルなものを掘り下げていくと、もしかしたらユニバーサルなものに届くのかもしれない」(『日経エンタテイメント!』2012年9月号)と言っているのだ。つまり『星~』の公開前と後では、主張が正反対になっている。『星~』の制作と公開後の反応が、その変化をもたらしたのだろう。

世界に届けるためには『星~』のようにウェルメイドな「往きて還りし物語」にする必要も、かつての東映動画のようなルックにする必要もない。映像作家として自らしかできない表現をすることこそが、意味があるのだ。ただ、それがわかってもなお、新海は「今ここ」ではない世界、すなわち「誰もが楽しめ、誰もが知っている作品」を作り、それまで以上に多くの人々に届くことを望むだろう。新海のその「遠くへ行きたい」という心性こそ、厭世的にも逃避的にも見えるあの魅力的な作品世界を生み出す源泉であり、新海が異なる相貌を見せ、ファンが戸惑わされることの原因でもあるのだから。『星~』のように観客をぎょっとさせる作品との出会いは、これからも避けがたいことだろう。![]()

新海誠監督のコメント

『星を追う子ども』を作り終える直前に3.11があったんですが、今思うと、3.11のときの「気分」と切り離せない作品だなと思います。『秒速5センチメートル』までは、自分の感覚だったり情緒を頼りに作ってきたと思うんです。でも『星を追う子ども』の制作にあたって、もっとちゃんと「物語として構築しなければいけない」という気持ちが強くあった。なので、物語作りを学び直す――それこそ古典を読み直すところから始めて、皆さんに喜んでもらえる物語を作ろうと思っていました。ただ、出来上がった作品を見ると――もちろん、思い入れもあるし、好きな映画ではあるんですけど、その一方でセルフプロデュースみたいなところがうまくいかなかったという思いも強くて。作品を誰に、どのように届けるのかということの重要性を初めて突きつけられた、というか。お客さんとの関係性をより慎重に、より真剣に考える、その契機になった作品でもあります。

- ※新海誠監督のコメントを含めて、雑誌Febri Vol.37(2016年9月発売)に掲載された記事の掲載です。